Linker 241,2; RS 1891; BdT 420,2

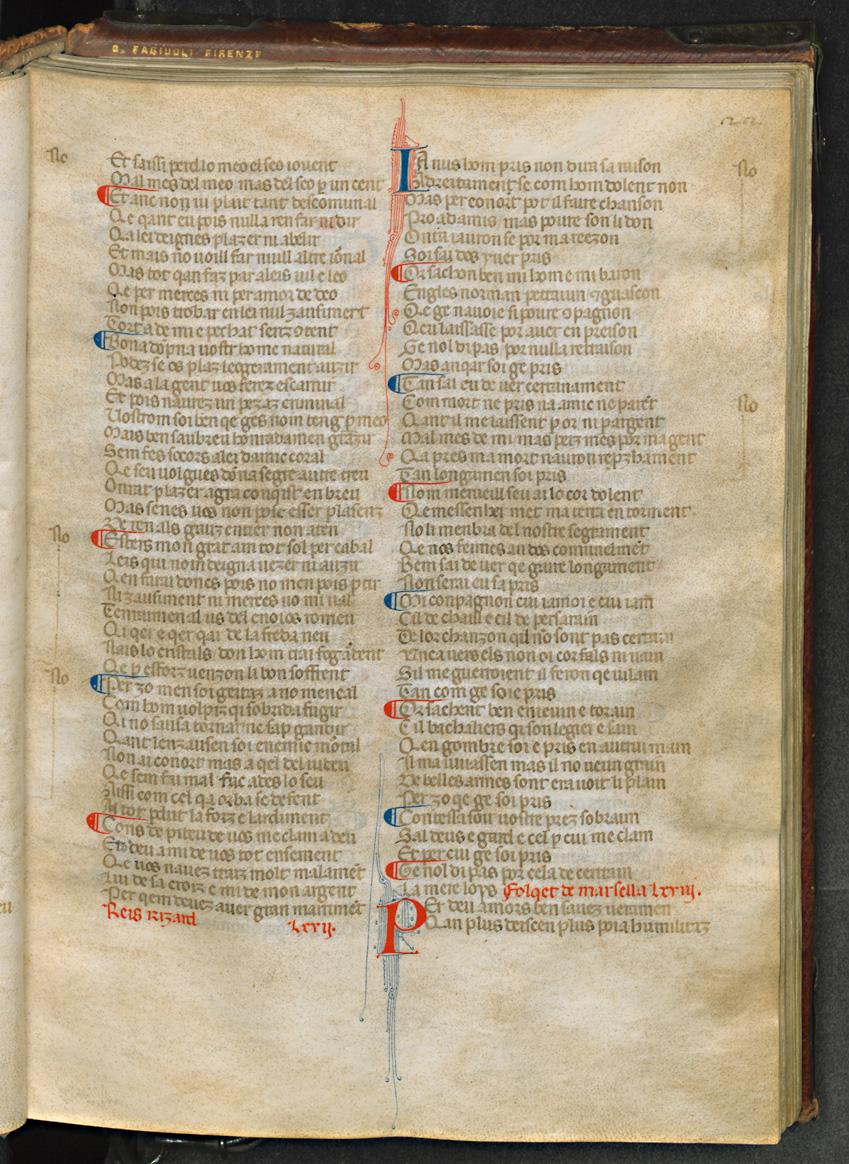

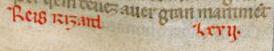

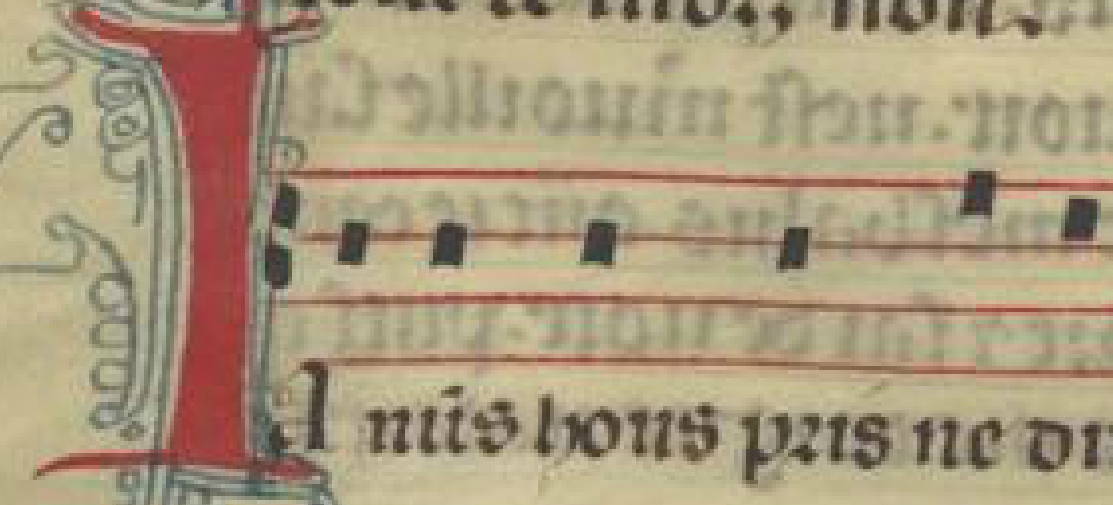

Mss.: C 103, P(prov.) 22, f(prov.) 43 = Roi Richart; K 392, N 180, O 62, U 104, X 252, Zᵃ 137 = anonimo; S(prov.) 1 = rubrica mancante per lacuna materiale.

Metrica: a10 a10 a10 a10 a10 b6 (MW 73,1).

1.1. La partenza per la Terrasanta

Tra il 1192 e il 1194, di ritorno dalla terza crociata, il re d’Inghilterra, conte di Poitou, duca d’Aquitania e d’Angiò, Riccardo I Plantageneto, rimase prigioniero nell’Austria imperiale con grande soddisfazione dei suoi avversari, per primi suo fratello Giovanni e il re di Francia Filippo Augusto. La canzone che Riccardo scrisse durante la sua cattività ha sempre suscitato grande interesse, legato alla figura del suo autore, che sin dall’adolescenza fu accompagnato da una fama di formidabile soldato e uomo di grande carisma. Ma prima di affrontare il suo tormentato ritorno in patria, ricordiamo brevemente gli eventi del suo viaggio oltremare.[1]

Prima di partire per la Terrasanta Riccardo aveva a lungo esitato in patria, diffidando del re francese: nessuno dei due sovrani avrebbe voluto lasciare incustoditi i propri domini in occidente per timore che l’altro potesse approfittarne per estendere i propri confini. Il primo giuramento di non belligeranza tra i due re è siglato il 30 dicembre 1189 e rinnovato il 13 gennaio successivo al Gué-Saint-Rémy. Anche i loro baroni si impegnano a mantenere la pace in assenza dei propri signori. Si concorda infine – sintomo della grande tensione e diffidenza reciproca – una partenza congiunta dei due eserciti, che, rinviata più volte, avverrà solo il 4 luglio 1190.[2] Riccardo non si limita a pacificare il versante francese: conduce anche una spedizione contro i briganti aquitani e rafforza l’alleanza con Sancho VI di Navarra (di cui poco dopo sposerà la figlia) allo scopo di mettere al sicuro la Guascogna dalle rivendicazioni di Raimondo V di Tolosa.

1.2. Messina (luglio 1190 - aprile 1191)

La traversata non è priva di contrattempi. Partiti rispettivamente da Marsiglia e da Genova, Riccardo e Filippo Augusto si ritrovano in Sicilia. Qui Riccardo fa valere con le armi i suoi diritti e le sue pretese con Tancredi, il cugino bastardo del re dell’isola Guglielmo il Buono, morto pochi mesi prima. La vedova Giovanna, sorella di Riccardo, era tenuta quasi come prigioniera da Tancredi, che si era proclamato re e si rifiutava di restituirle il dotario e di consegnare al Plantageneto le donazioni promesse dal defunto sovrano. Tancredi aveva l’appoggio di papa Clemente III e di un popolo che mal sopportava l’idea di un re teutonico quale Enrico Hohenstaufen, marito di Costanza d’Altavilla, alla quale Guglielmo aveva destinato la corona. L’arrivo della flotta di Riccardo è sufficiente perché Tancredi si affretti a liberare Giovanna, trattenendo però la dote. Mentre gli inglesi dimostrano palese ostilità al nuovo re, questi e Filippo Augusto sembrano andare di grande accordo. Ai francesi, infatti, è permessa la libera circolazione nella città di Messina e Filippo è ospitato nel palazzo reale. Il 4 ottobre, alcuni disordini nati tra gli uomini di Riccardo e i messinesi sfociano in un attacco al campo aquitano, oltraggio che Riccardo ribalta in breve in un assalto alla città. Una volta conquistata, Messina è affidata agli ordini religiosi militari finché non si fosse giunti ad un accordo sulla successione della corona di Sicilia, la quale non tarda a venire: Tancredi manterrà il regno e la dote di Giovanna e pagherà come risarcimento 20.000 once d’oro. L’alleanza viene rafforzata con un accordo matrimoniale.[3] Riccardo ottiene così le risorse per portare avanti la spedizione mentre Tancredi si assicura un potente alleato contro le rivendicazioni dell’imperatore Enrico VI.

Il soggiorno a Messina si prolunga e verso la fine del febbraio 1191 giunge la notizia che Eleonora d’Aquitania è arrivata a Napoli, accompagnata da Berengaria di Navarra. Riccardo invia alcune navi per andare a prenderle ma Tancredi nega lo sbarco di una terza corte regale in città, troppo affollata perché possa soddisfarne i bisogni. Riccardo si reca allora a Catania, dove Tancredi si era ritirato, per risolvere il curioso imprevisto. Nonostante la tensione, l’accoglienza è festosa; durante l’incontro Tancredi abbandona i sospetti che nutre nei confronti di Riccardo e si decide a manifestargli il reale motivo del rifiuto: ancora una volta il responsabile è Filippo Augusto. Questi gli avrebbe infatti rivelato che Riccardo e l’imperatore, che Eleonora aveva appena incontrato a Lodi, tramavano per il controllo dell’isola. Il re francese gli aveva allora proposto un’alleanza contro il re d’Inghilterra. Scoperto il complotto, Riccardo è furente e, prove alla mano, accusa Filippo Augusto di aver trasgredito i patti prestabiliti. L’accusato controbatte, nega, bolla le accuse come calunnie, volte a sciogliere l’accordo matrimoniale con la sua sorellastra Alice. Costei era stata promessa infante a uno dei figli di Enrico II e affidata con tutta la dote alla corte inglese ormai da ventinove anni. Il matrimonio era stato procrastinato a data indefinita ed era diventato materia di discordia in ogni confronto fra il re di Francia e il re d’Inghilterra. Riccardo non si lascia sfuggire l’occasione e finalmente, forte della colpevolezza del suo avversario, può essere sincero: «Non respingo tua sorella; ma mi è impossibile sposarla, perché mio padre è andato a letto con lei e da lei ha avuto un figlio».[4] Filippo Augusto, doppiamente umiliato, accetta di sciogliere Riccardo dall’accordo matrimoniale dietro pagamento di 10.000 marchi d’argento. Non è chiaro se la dote di Alice, ossia il Vexin e Gisors, dovessero essere restituiti.[5] Eleonora d’Aquitania può dunque raggiungere il figlio prediletto insieme a Berengaria, che Riccardo sposerà il 12 maggio a Limassol. Durante il viaggio verso la Terrasanta una tempesta l’ha sospinto sulle coste cipriote e anche in questa occasione Riccardo si attarda per conquistare l’isola, mosso dalla sua rilevanza strategica e dalla brusca diplomazia dell’imperatore di Cipro Isacco Comneno.[6]

1.3. Acri (giugno 1191 - ottobre 1192)

Quando finalmente l’8 giugno 1191 Riccardo giunge nel porto di San Giovanni d’Acri è accolto con grande calore dalle truppe crociate. Il suo arrivo era stato atteso per quattro anni.[7] La sua flotta e il suo esercito superavano notevolmente quelli di Filippo Augusto, che aveva già molti vassalli impegnati in Terrasanta. Il suo sbarco ebbe quindi molta più risonanza e riaccese gli animi degli assedianti ormai stanchi. Filippo si era intanto diretto a Tiro, dove lo aspettava il cugino Corrado di Monferrato, la cui morte avrà un risvolto decisivo nella vicenda della detenzione di Riccardo.

Aneddoto marginale, ma prezioso per apprendere le dinamiche che seguirono: quando l’11 luglio gli ufficiali di Saladino capitolano e i cristiani occupano Acri, il duca d’Austria e condottiero dell’armata tedesca, Leopoldo V di Babenberg, pretende di innalzare il proprio stendardo accanto a quello inglese e francese. Leopoldo, che si era ritrovato a capeggiare le truppe tedesche sbandate dopo la morte del Barbarossa e che partecipava all’assedio da più tempo, è facilmente messo da parte all’arrivo dei due re, e con i pochi uomini e i pochi mezzi di cui dispone ha un ruolo molto limitato nella presa della città. La sua pretesa di partecipare alla vittoria viene dunque respinta. L’episodio assume caratteri molto vividi in alcune testimonianze, secondo cui Leopoldo fa innalzare dai suoi uomini la propria bandiera ad Acri, ma i soldati inglesi, sprezzando il vessillo che aveva osato equipararsi al loro, lo tolgono dalla sua sede e lo gettano via.[8] Anche se le truppe germaniche non potevano accampare diritti sulla spartizione del bottino né sul merito della vittoria, la reazione inglese rimane un grave affronto e Leopoldo non lo dimenticherà.[9]

Conquistata Acri, Filippo Augusto, che mai si era prestato con fervore all’intervento in Terrasanta, decide di tornare al più presto in patria. L’affrettata partenza è giustificata dal re con i continui malanni che l’avevano colpito[10] e con la diffidenza nei confronti di Riccardo, sospettato persino di aver cercato di avvelenarlo e di tramare con Saladino. Il gesto non mancò di essere giudicato dai contemporanei come un’ingloriosa mancanza ai propri doveri di crociato.[11] Prima della partenza Riccardo ottiene da Filippo Augusto una promessa di non aggressione, almeno fino al suo ritorno. È probabilmente questo il serement a cui fa riferimento il v. 21 di Ja nus hons pris:[12] come si vedrà, durante la prigionia di Riccardo il re francese non prestò fede all’accordo. Già sulla via del ritorno passerà da Roma per chiedere al papa Celestino III di essere sciolto dal giuramento, adducendo a motivo il presunto tradimento di Riccardo: il papa non solo non accetterà, ma anzi ratificherà ulteriormente l’accordo.[13]

Già durante l’assedio di Acri si erano aperte le dispute su chi avrebbe regnato in Terrasanta: Corrado di Monferrato era il candidato di Filippo Augusto, Guido di Lusignano quello di Riccardo. Un concilio dei condottieri, moderato da un ambasciatore della santa sede, nominò Guido regnante in Terrasanta; alla sua morte gli sarebbe succeduto Corrado.

Dopo la presa di Acri, il cammino di Riccardo verso Gerusalemme è ricco di successi, ma per non restare sguarnito della flotta, il re è obbligato a tergiversare. Non riportando vittorie decisive, il fervore dei crociati si affievolisce, il fronte compatto dei cristiani inizia a sfaldarsi, le diserzioni cominciano numerose. Corrado rifiuta a lungo di inviare il suo aiuto da Tiro ad Ascalona, se non in cambio del titolo regale. Inoltre, Riccardo riceve dal priore di Hereford notizie sulle usurpazioni perpetuate dal fratello minore Giovanni e si risolve a tornare in patria al più presto. Prima della partenza, però è indispensabile pacificare i rapporti con Corrado poiché, senza l’appoggio di Riccardo, Guido sarebbe rimasto isolato e incapace di mantenere il regno. Riccardo convoca allora un consiglio generale al quale viene chiesto chi tra Guido e Corrado dovesse sedere sul trono di Gerusalemme. All’unanimità viene acclamato il marchese e Riccardo è obbligato a ratificare il verdetto che a lungo aveva tentato di evitare.[14] Non tarda a sorgere il sospetto di un’implicazione del re inglese quando, pochi giorni dopo, Corrado di Monferrato viene accoltellato e ucciso.[15]

Il 2 settembre 1192, Riccardo, ammalato e pressato dalle notizie sul malgoverno del fratello, firma il trattato di pace che segna la fine della terza crociata. I soldati sono spossati e Gerusalemme non è stata liberata, ma i crociati controllano le città costiere a sud di Giaffa e i pellegrini cristiani hanno libero accesso ai luoghi santi.

1.4. Il ritorno e la prigione (ottobre 1192 - febbraio 1194)

Il 9 ottobre Riccardo parte da Acri per tornare in patria. La via per l’Aquitania attraverso la Linguadoca o la Provenza non è prudente a causa delle ribellioni fomentate da Filippo Augusto e il conte Raimondo di Tolosa. Le flotte del conte e quelle genovesi e pisane, queste ultime alleate dell’imperatore Enrico VI, rendono poi rischioso l’approdo oltre i Pirenei. Anche la via per lo stretto di Gibilterra, sorvegliato dagli arabi, sarebbe lunga e non priva di pericoli.[16] Venuto a conoscenza delle ostilità che ostacolavano il suo ritorno, Riccardo raggiunge Corfù, forse per dirigersi a Venezia. Lascia nell’isola la nave regia e, temendo di essere un facile bersaglio, riparte immediatamente a bordo di una nave corsara, in incognito e portando con sé una piccola scorta. Risalendo l’Adriatico, non è chiaro se per scelta o spinta da un naufragio, la nave approda nei pressi di Aquileia. Da qui il re è costretto a proseguire via terra attraverso i territori austriaci, nei quali sa di non poter certo essere accolto calorosamente. A causa della poca previdenza di un suo servitore, gli austriaci riconoscono che dietro la maschera di un "ricco mercante di ritorno dalla Terrasanta” si nasconde il re d’Inghilterra. Il 21 dicembre 1192 Riccardo è accerchiato nella casa nei sobborghi di Vienna in cui si era rifugiato e deve arrendersi al duca d’Austria Leopoldo, che aveva covato l’odio contro di lui dall’umiliazione subita alla presa di Acri.[17] L’accusa per legittimare l’arresto fu l’assassinio di Corrado, cugino di Leopoldo, di cui molti ritenevano Riccardo il mandante, nonché i torti inflitti all’imperatore di Cipro, anch’esso imparentato al duca d’Austria. Un prigioniero di rango reale comporta anche un riscatto reale e Leopoldo non disdegna di contravvenire alla legge che vieta di arrecare danno ai pellegrini impegnati nella crociata, sotto la protezione della chiesa.[18] Tuttavia, con scorno di Riccardo e di sua madre, la santa sede non si azzarderà a inimicarsi l’impero: la scomunica, insieme a una serie di catastrofi naturali e disgrazie personali, colpisce il duca Leopoldo, ma non Enrico VI.[19]

Durante il periodo di prigionia il re inglese è rinchiuso in diverse fortezze: Leopoldo lo fa custodire nella rocca di Dürnstein, sotto gli occhi attenti di Hadmar II di Kuenring.[20] Attorno all’immaginario della fortezza inespugnabile nacque la leggenda della tour ténébreuse secondo cui il troviere Blondel de Nesle, non sopportando la noncuranza generale a cui era stato abbandonato il re inglese, intraprende un lungo vagabondaggio per l’Europa, finché non lo trova grazie a un jeu parti che i due avevano composto insieme e nessun altro conosceva: quando uno dei due intonò il canto e l’altro lo continuò, Blondel fu certo del luogo dove era tenuto prigioniero il suo re.[21]

Venuto a sapere della cattura, Enrico VI – che incolpava Riccardo di aver favorito Tancredi nell’usurpare il trono di Sicilia, su cui vantava il diritto – invia una lettera che annuncia la lieta novella a Filippo Augusto.[22] Il re di Francia prende subito contatti con Giovanni, il quale ha tutto l’interesse che l’assenza di Riccardo si prolunghi il più possibile. Appena dopo Natale, Giovanni si reca in Francia dove fa omaggio a Filippo Augusto per tutti i territori continentali e insulari e promette di sposarne la sorella Alice; in Inghilterra diffonde la notizia della morte del fratello e cerca nuove alleanze per prenderne il trono ma Eleonora e gli uomini nominati da Riccardo, Guglielmo FitzRalph, Guglielmo di Longchamp e Gualtiero di Coutances, restano fedeli al re, così come il re di Scozia Guglielmo I. Con simili oppositori il piano di Giovanni di prendere il potere con un esercito di mercenari fiamminghi e gallesi, con cui in marzo razzia i territori tra Kinsgton e Winsdor, non può realizzarsi.[23]

Il 6 gennaio 1193 Leopoldo conduce il prigioniero a Ragesburg al cospetto dell’imperatore e il 14 febbraio le trattative si concludono a Würtzburg: Riccardo passerà nelle mani di Enrico VI.[24]

Una copia della lettera dell’imperatore a Filippo Augusto giunge fino al capo giustiziere Gualtiero di Coutances: in un incontro tenuto a Oxford il 28 febbraio viene deciso di inviare gli abati di Boxley e di Robertsbridge in Germania per negoziare la scarcerazione.[25] Il 19 marzo, mentre Leopoldo sta portando il re a Speyer per consegnarlo alla custodia imperiale, gli ambasciatori inglesi intercettano Riccardo a Ochsenfurt: in questa occasione il re viene informato della situazione nelle sue terre e apprende con rammarico del tradimento del fratello Giovanni e delle manovre di Filippo Augusto.[26]

A Speyer Enrico VI ha organizzato un processo contro Riccardo, che si tiene il 21 marzo. Il re d’Inghilterra è accusato dell’assassinio di Corrado di Monferrato, di aver contribuito alla perdita della Sicilia, di aver preso accordi con Saladino e aver così tradito la missione in Terrasanta. Il discorso che Riccardo pronuncia in sua difesa è ricordato dai cronisti come un esempio altissimo di eloquenza, che gli varrà, se non la libertà, il favore della corte e dello stesso imperatore.[27] Il 23 marzo Leopoldo consegna finalmente il prigioniero a Enrico VI, che lo fa custodire nella torre di Trifels, sul Reno, fortezza inespugnabile riservata ai nemici dell’impero.[28] Il 25 marzo Riccardo accetta di pagare 100.000 marchi e di fornire il supporto militare per la riconquista della Sicilia.

Durante la sua cattività Riccardo era informato degli avvenimenti che scuotevano le sue terre, e poteva comunicare e inviare ordini ai suoi uomini: il 28 marzo gli abati di Boxley e Robertsbridge, tornati insieme a Hubert Walter – uomo di fiducia che aveva raggiunto il re in Germania e che sarà poco dopo nominato arcivescovo di Canterbury – avevano portato sue notizie a Eleonora e ai giustizieri; altre missive raggiungono gli ambienti ecclesiastici. Anche il vescovo di Ely ed esiliato cancelliere Guglielmo di Longchamp aveva partecipato al processo e aveva convinto l’imperatore a reintegrare Riccardo alla corte di Speyer, sottraendolo dal confino di Trifels.[29] Quando torna in patria, ha con sé una lettera datata 19 aprile in cui Riccardo scrive alla madre dalla corte di Haguenau, sempre con lo stesso scopo di affrettare l’invio del riscatto e con alcune disposizioni per raccogliere il denaro necessario. Riccardo manda inoltre dei messaggeri a chiedere le navi e gli ostaggi.[30]

Filippo Augusto, temendo il ritorno di Riccardo, rilancia: offre a Enrico VI un’alleanza franco-tedesca e ingenti somme per ritardare la liberazione o cedergli il prigioniero. L’imperatore è tentato di accettare, ma alla fine rispetta gli accordi e tra il 25 e il 29 giugno incontra nuovamente Riccardo a Worms, dove vengono stabiliti i termini finali della scarcerazione: 100.000 marchi d’argento alla liberazione più altri 50.000,[31] con cui Enrico potrà finanziare la spedizione per recuperare la Sicilia. Eleonora, nipote di Riccardo, dovrà infine sposare un figlio di Leopoldo.[32] Riccardo resta prigioniero, almeno per il tempo necessario a raccogliere il riscatto, della cui riscossione si occupa la madre Eleonora: la straordinaria tassa generale ricade su tutti i suoi sudditi, laici – che devono versare grosso modo la quarta parte dei propri beni mobili – come ecclesiastici – a cui vengono requisiti numerosi tesori.[33] Il peso fiscale aggrava una situazione difficile per l’Inghilterra, sia dal punto della stabilità politica sia per la terribile annata che avevano patito i raccolti.

1.5. Le allusioni politiche

Che Riccardo fosse al corrente della situazione del regno angioino si trova riscontro anche nella canzone, fitta di allusioni politiche.[34] Il re sapeva che Filippo Augusto aveva preso possesso dei territori del Vexin normanno – il 12 aprile del 1193 Gilberto di Vascoeuil gli consegna senza combattere lo strategico castello di Gisors e il vicino castello di Neufles – e aveva conquistato l’Artois insieme ad alcuni porti sulla Manica.[35] Filippo Augusto arriva con un ampio esercito di francesi e fiamminghi fino al cuore della Normandia, Rouen, ma agli scherni degli assediati il re di Francia volge le spalle e si ritira. Dopo l’incontro di Worms che sanciva l’alleanza anglo-germanica e annunciava il ritorno imminente di Riccardo, il 9 luglio 1193 Filippo Augusto firma una pace vantaggiosa con i giustizieri che proteggevano i territori normanni, un documento molto significativo per comprendere le mutevoli alleanze di quella primavera. La pace è effimera e prima della fine dell’estate Filippo Augusto organizza un’invasione dell’Inghilterra: il 15 agosto sposa la figlia di Cnut VI di Danimarca, nella speranza di ereditare così un antico diritto danese sull’isola. La mattina dopo ci ripensa e, ripudiata la sposa, abbandona anche l’impresa. È proprio a Filippo Augusto che Riccardo si rivolge, quando si lamenta del patto non onorato e dei tumulti che tormentano le sue terre, chiamandolo «mes sires» (v. 20): Riccardo era, infatti, formalmente vassallo del re di Francia per i territori continentali.

Filippo non era il solo ad approfittare dell’assenza del re. Riccardo, nel comporre Ja nus hons pris ne dira sa raison, mira a riunire i vassalli, divisi o ribelli, e a incitarli ad affrettarsi nel raccogliere il denaro necessario al riscatto: al v. 8, egli redarguisce i suoi uomini e i suoi baroni «ynglois, normant, peitavin et gascon». Ruggero di Hoveden ci informa che già nel 1192 il conte di Périgord, il visconte de la Marche e quasi tutti i baroni di Guascogna, approfittando della malattia del siniscalco d’Aquitania, si erano ribellati e avevano devastato i territori di Riccardo.[36] Ademaro di Angoûleme, ribelle per vocazione, era passato dalla parte di Filippo e aveva attaccato i possedimenti di Riccardo in Poitou; cade però prigioniero e ritroviamo il suo nome nel trattato del 9 luglio 1193, in cui Filippo chiede la sua liberazione. Sul versante inglese, nonostante il complessivo insuccesso, l’anno precedente Giovanni era riuscito a tirare dalla sua parte i castellani di Winsdor e Wallington.

Al v. 25 (31 secondo U P S Za) il re prigioniero richiama all’ordine «angevin et torain», definendoli «bacheler», ossia ‘giovani’, o ‘aspiranti cavalieri’, in cui potrebbe leggersi anche un’allusione non priva d’ironia sulle loro abilità belliche. Il bacheler dovrebbe essere un esempio di prodezza, mentre i destinari di Riccardo, ‘ricchi e prosperi’, trascurano le imprese militari.[37] Le due regioni, l’Angiò e la Turenna, erano roccaforti dalla cui fedeltà dipendeva la solidità dei confini[38]: al suo ritorno Riccardo dovrà riconquistare alcune fortezze in questi territori.[39]

Agli amati compagni, «ces/cil de Caheu/Caieu/Chaill et ces/cil de Percherain», menzionati al v. 32 (25 di U P S Za), Riccardo non chiede denaro ma fedeltà o per lo meno correttezza – che almeno non gli facciano guerra ora che non può difendersi. I due personaggi sono stati identificati con Goffredo di Perche e Guglielmo di Cayeux, sulla fedeltà dei quali il re aveva ragione di dubitare.[40] Essi avevano partecipato alla terza crociata e per questo potrebbero essere definiti "compaignon”, ma non proprio al fianco di Riccardo: il primo vestiva la croce rossa francese, il secondo quella verde di Filippo di Fiandra.[41] Goffredo III di Perche (conte dal 1191, muore nel 1202) ebbe un ruolo importante nelle vicende del 1193; nel 1189 aveva sposato Matilda di Sassonia, figlia di Enrico il Leone e della sorella di Riccardo, Matilda d’Inghilterra. Questa parentela e l’importanza strategica della contea di Perche, a sud della Normandia e territorio fondamentale a difesa del Maine, aggravavano la condotta di Goffredo verso il re d’Inghilterra.[42] Il trattato di pace del 9 luglio 1193 ci informa del suo tradimento.[43] Più complesso il caso di Guglielmo di Cayeux,[44] personaggio molto meno documentato e certamente di minore peso politico ed economico ma valoroso cavaliere: è menzionato dalle cronache sulla crociata mentre si difende valorosamente in un combattimento presso Giaffa.[45] È questo l’unico passaggio che ci può permettere di annoverarlo tra gli uomini di Riccardo:[46] il re manda all’attacco i conti di Saint-Pol e di Leicester, a cui affianca Guglielmo e Ottone di Transignees;[47] vedendoli poi circondati dagli arabi, Riccardo interviene in loro soccorso.[48] Rincontriamo poi Guglielmo e Ottone quando, al seguito di Enrico di Champagne, si recano da Corrado di Monferrato ad annunciare le «bones noveles», cioè a comunicargli la sua elezione a re di Gerusalemme, su comando di Riccardo. Se dedurre da questo passo una stretta affiliazione di Guglielmo al re d’Inghilterra pare forzare la lettera[49], nessun valore può essere conferito alla sua fideiussione nel patto di Messina del 1191, poiché essa, in realtà, non è mai avvenuta.[50] L’indizio più convincente, ma finora trascurato, in favore dell’identificazione di Guglielmo di Cayeux è il trattato del 23 luglio 1194 che stipula la tregua tra Filippo Augusto e Riccardo, il quale, tornato dalla prigionia, cerca di riconquistare i territori contestati dal re di Francia.[51] Qui Guglielmo, signore di Mortemer, in Alta Normandia, a sud-ovest di Dieppe, figura tra i baroni inclusi nella tregua per volere di Filippo Augusto, coloro che «melius erant homines sui ante guerram, quam regis Angliae».[52] La pace doveva cioè essere garantita anche per chi aveva tradito il proprio signore ed era passato al servizio dell’avversario; sembra quindi un indizio dell’implicazione di Guglielmo nelle vicende normanne e della sua attitudine oscillante.

Già prima della morte di Riccardo, nel 1197, sembra che Guglielmo di Cayeux fosse entrato tra i fedeli di Giovanni.[53] Al suo fianco, contro Filippo Augusto, si troverà nella battaglia di Bouvines.[54]

Un altro elemento piuttosto labile che è servito a stringere i rapporti tra Riccardo e Guglielmo riguarda la traduzione di Pierre di Beauvais della leggenda latina del viaggio di Carlo Magno in oriente[55]. Essa consiste nell’identificazione del committente dell’opera proprio in Guglielmo di Cayeux: ciò gli è valso la fama di essere un grande estimatore di canzoni di gesta e quindi il perfetto compagno di Riccardo.[56] Ad invalidare definitivamente questo assunto è il fatto che la menzione del nome di Guglielmo nella rubrica incipitaria dell’opera è tramandata da un solo frammento[57] e non è probabilmente che un’interpolazione, l’argomento è stato messo in discussione da R. N. Walpole, che declassa Guglielmo da patrono a semplice committente di una copia del poema.[58]

Altra legittima osservazione è che tutti i toponimi della canzone sono nomi riferiti a territori e non a singole città: Cayeux sarebbe l’unica. Nemmeno possiamo essere certi che Riccardo si riferisse ad un preciso destinatario: i manoscritti O C U riportano infatti un pronome dimostrativo plurale ces/ceaulz (cil P S Za è sia pl. che sing.): "quelli di Cayeux e quelli del Perche”; si è tuttavia d’accordo con Lee quando ritiene poco probabile l’ipotesi di un appello collettivo.[59] Si è qui cercato di mettere a fuoco una difficile identificazione, che non si può basare sugli argomenti addotti fino ad oggi ma che può essere confortata da nuovi elementi: si accetta (una volta accettato chaeu/caheu/caieu come lezione originaria) in mancanza di un migliore candidato, il riferimento a Guglielmo di Cayeux,[60] ma in ragione di questo si potrà addurre unicamente il passo de L’estoire de la guerre sainte (v. 7289) e la pace del 23 luglio 1194.

Al contrario del resto della canzone, l’envoi offre riferimenti più chiari, dichiarando esplicitamente a chi è indirizzato – alla sorellastra di Riccardo, la contessa Maria di Champagne – e anche a chi non è indirizzato – l’altra sorellastra, Alice, diventata contessa di Blois e di Chartres per averne sposato il conte, Tebaldo V di Champagne. Da lui aveva avuto Luigi, che eredita il titolo nel 1191: è il suo nome che sostituisce il mot-refrain e chiude la canzone. Dal momento che Alice è nata dal matrimonio tra Eleonora d’Aquitania e Luigi VII, Luigi di Blois è nipote sia del re d’Inghilterra che di quello di Francia. Inizialmente Luigi è schierato con Riccardo, ma Giovanni "senza terra” si guadagnerà il suo appoggio con la concessione di alcune fortezze turrensi.[61] Luigi è il secondo signore a figurare nel trattato del 9 luglio 1193,[62] in contrasto con il re d’Inghilterra per le rendite sulle terre ereditate dal padre. Infine, è probabilmente all’imperatore Enrico VI che alludono i vv. 38-39: «... cil a cui je me clain / et por cui je sui pris.».

Entro Natale Eleonora d’Aquitania e Gualtiero di Coutances, raggiungeranno Riccardo a Speyer, portando con loro l’esorbitante riscatto. Il re sarà rilasciato a Mainz il 4 febbraio 1194, solo dopo aver consegnato formalmente l’Inghilterra all’imperatore per riacquisirla come suo vassallo.

Alla luce delle informazioni raccolte, non resta che costatare la mancanza di indizi che permettano una datazione più precisa e ipotizzare che la canzone sia stata composta tra il 25 marzo e l’autunno del 1193.

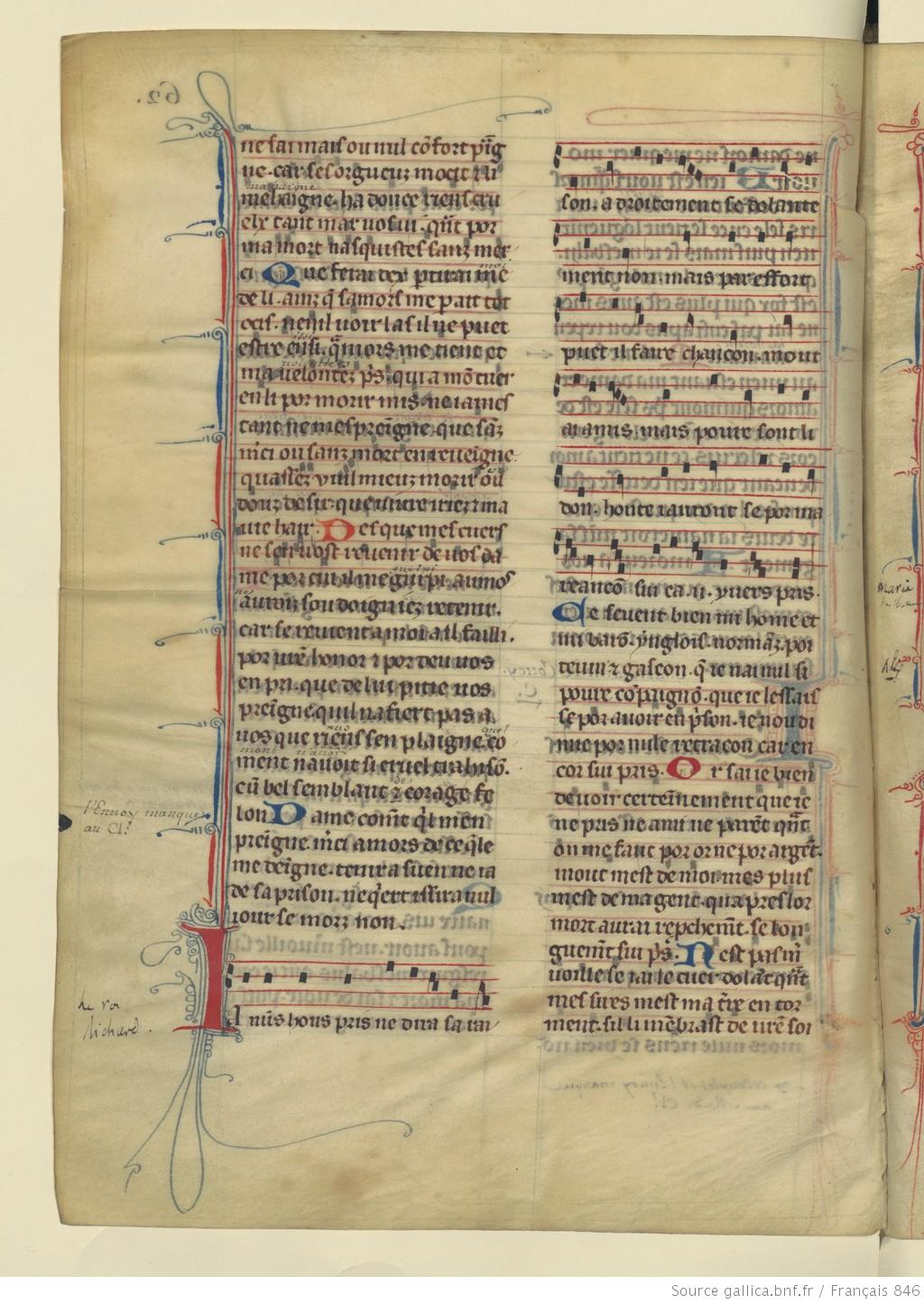

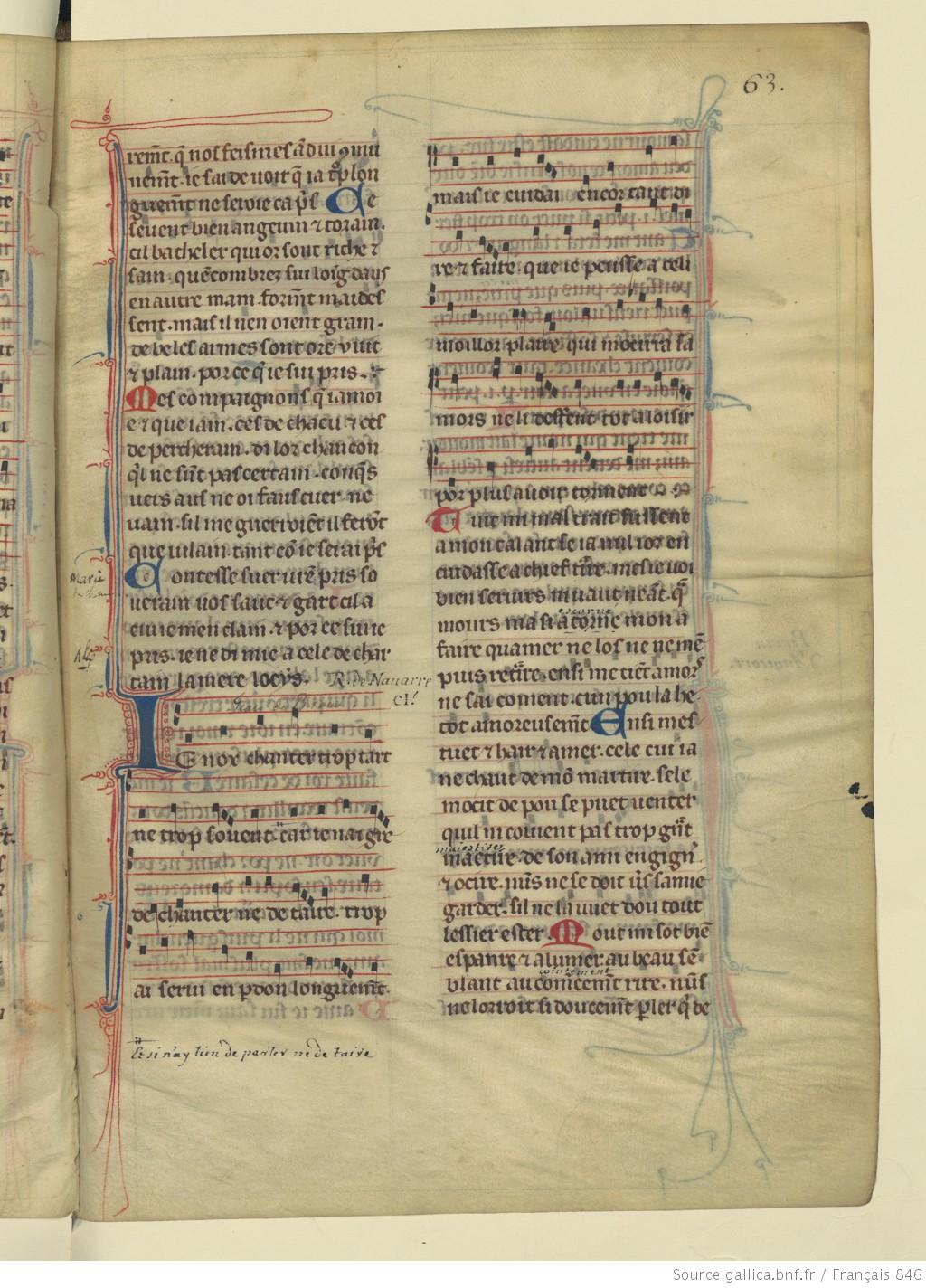

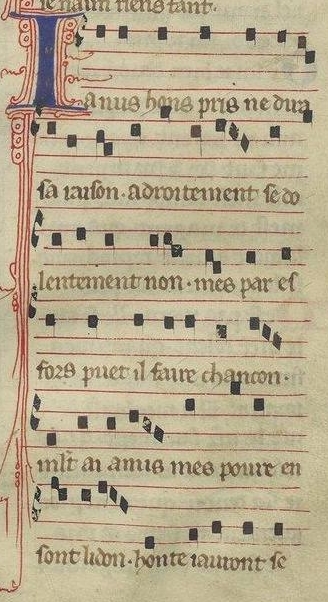

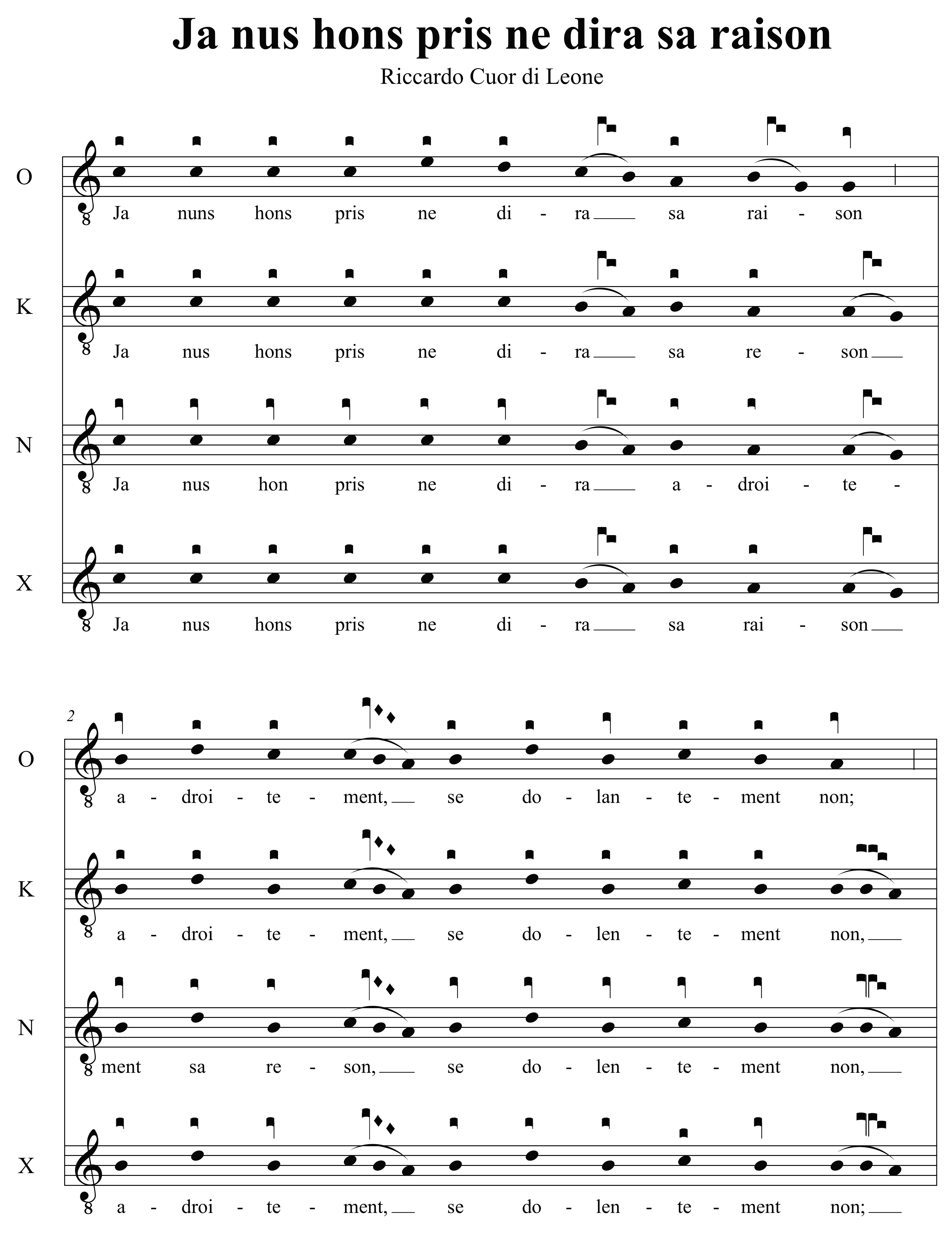

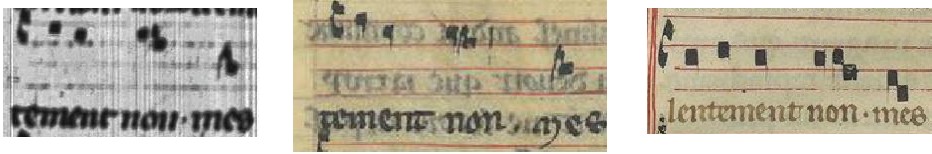

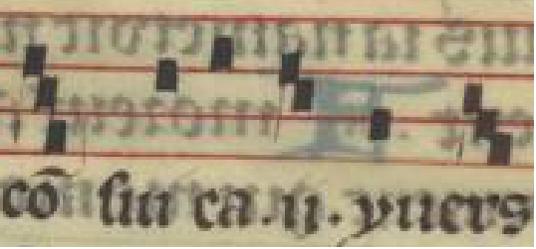

1. O K N X

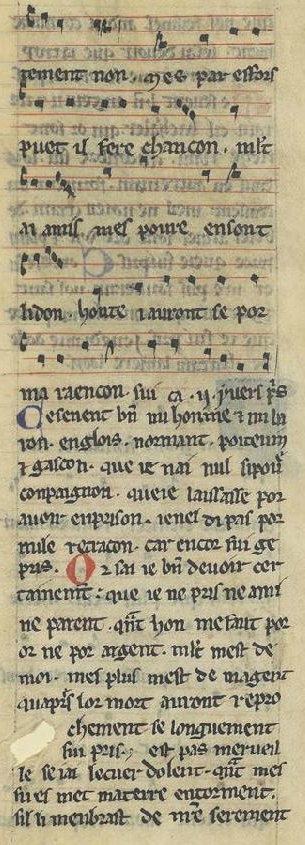

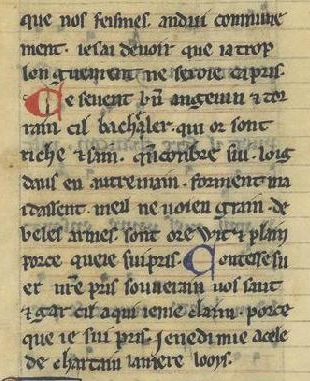

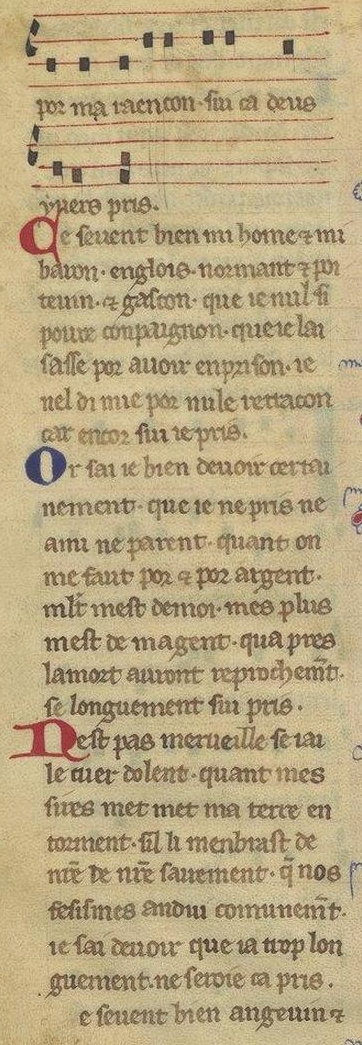

Sono gli unici mss. che hanno tràdito la melodia.

Presentano un errore congiuntivo al v. 29 (vuit et plain) più numerose varianti che li accomunano (vv. 2, 3, 4, 23, 39, 40) tra cui alcune evidentemente deteriori (vv. 12, 14, 17, 27).

O presenta una certa indipendenza da K N X: innanzitutto è l’unico dei quattro ad aver conservato la strofe VI; in secondo luogo, anche dal punto di vista musicale O si discosta dalle altre tre attestazioni, tra loro compatte, sia per la tecnica di notazione musicale che per linea melodica.

Si possono escludere relazioni di derivazione tra i quattro mss. per via dei seguenti elementi di valenza separativa: O presenta un’ipometria al v. 12 e un’innovazione al v. 17 (aurai). In K mancano i due envoi. N presenta un errore singolare al v. 1 e discorda dagli altri al v. 39 (por ce que N contro et por ce O X).[1] X presenta un’ipometria al v. 9, un’innovazione al v. 17 (la mort X contro lor/leur mort O K N) oltre ad alcune microvarianti individuali.[2]

Le versioni di K N X sono da considerare alla stessa altezza nello stemma, derivate da un codice interposito comune, a sua volta derivato da un codice interposito comune ad O.

2. C U

C ed U presentano un errore congiuntivo al v. 33 (me di) e uno al v. 27 (mains).[3]

La discordanza macroscopica tra C e U è l’ordine delle strofi V-VI. C concorda con O (V-VI), mentre U concorda con P S e Za (VI-V): da qui il problema in fase editoriale di determinare la corretta disposizione. Nessun criterio di maggioranza può venire in soccorso su questo interrogativo poiché, in ogni caso, bisogna riconoscere il carattere poligenetico di quest’inversione: se C avesse invertito l’ordine tradito dal subarchetipo, O l’avrebbe fatto autonomamente; nel caso O e C conservassero la giusta disposizione, l’inversione delle strofi sarebbe avvenuta autonomamente in U e P S Za; questo a meno che non siano intervenuti eventi contaminatori tra O e C ovvero tra U e P S Za, i quali restano tuttavia impossibili, per questo testo, da rintracciare o dimostrare.

Si rileva infine il gran numero di varianti singolari di C (il più innovativo tra i francesi insieme a Za) e che gli envois di U sono stati aggiunti da una mano successiva: il v. 39 e la grafia di Loweiis suggeriscono una familiarità con C, ma altri elementi lo accomunano ad O (v. 38, je m’an clain U, je m’en clain O).

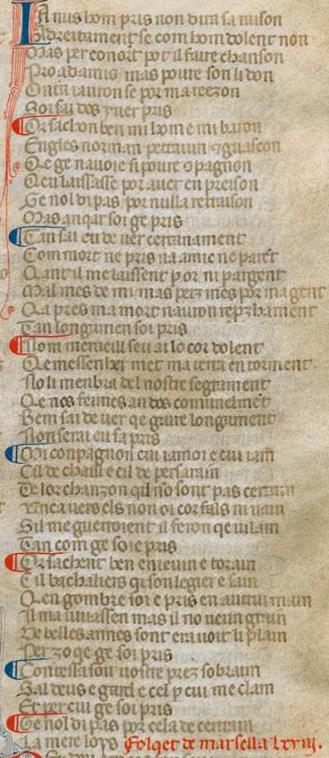

3. P S f e Za

3.1. P S f

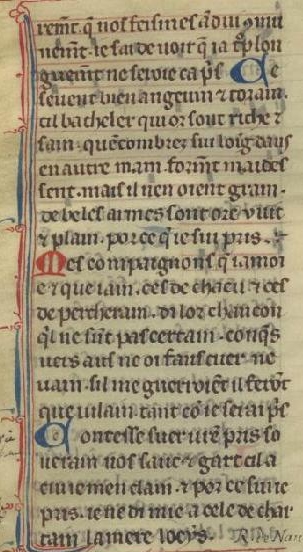

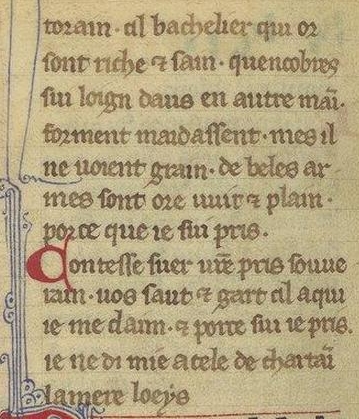

Del componimento conservato nella prima carta del ms. S è rimasto solo un frammento di pergamena lacerata e talmente rovinata da renderne ardua la lettura. Il frammento riporta i vv. 20-24, 31-36, 25-26, di cui solo i versi dal 24, 31 e 32 sono pervenuti integralmente. Il ms. di Oxford riporta lo stesso ordine delle strofi di P, U e Za; il ms. f invece non riporta affatto le strofi V e VI.

I tre manoscritti provenzali sono accomunati da una tendenza alla provenzalizzazione, che in f può essere definita una vera e propria opera di traduzione:[4] è sulla base di questi codici che una longeva tradizione ha annoverato Riccardo fra i trovatori.[5] Non per questo è conveniente privarsi di questi testimoni che apportano una serie di dati utili alla costituzione del testo. Principalmente P – ed S quando conservato – ma in minor misura anche f, concordano molte volte con C U quando questi divergono da O K N X.

La grande prossimità dei mss. P ed S è riscontrabile ai vv. 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34. Carattere separativo assume invece la variante al v. 20, dove P mostra la forma provenzalizzata senher, dove S riporta sire conformemente al resto della tradizione,[6] elemento che prova la tendenza autonoma di P verso l’occitano, dal momento che anche f riporta la lezione francese. Si veda anche il v. 23 e il v. 33, dove S si affianca a O e Za, (di lor) non copiando, in questo punto di difficile interpretazione, la lezione di P (de lor). Al v. 21, al contrario, è S che innova (remembra) mentre P (menbra) si mostra relativamente conforme ad f e agli altri manoscritti.[7]

Nonostante la grafia e la grande autonomia di f,[8] la sua vicinanza con P(S) è suggerita da diverse varianti in comune, ai vv. 3, 4, 7, 14, 16, 20, 24.[9] Infine, al v. 38, f concorda significativamente con P, in una lezione quasi certamente erronea e banalizzante: è ragionevole pensare, trovandosi di fronte alla complessa costruzione dell’envoi, che il subarchetipo di P ed f abbia aggirato il problema affidandosi a Dio: (lezione di N) vos saut et gart; P f: sal Deus/Dieus e garde/guart.

3.2. Za

La posizione stemmatica del canzoniere di Zagabria è problematica per le sue oscillazioni fra le tre famiglie di manoscritti e necessita, per essere più chiara possibile, una trattazione più schematica:[10]

Za + C U O K N X ≠ P (S f): vv. 13, 16, 27, 28, 38.

Za + C U P (S f) ≠ O K N X: vv. 3, 9, 17, 35, 39.

Da queste casistiche si desume che, in ogni caso, Za si colloca al di sopra dei gruppi O K N X o P S f, i quali rispettivamente mostrano innovazioni singolari. Za invece, assieme alla maggioranza, riporterà in questi casi la variante corretta.[11]

Si vedano poi i casi in cui Za si schiera con una famiglia quando le altre due discordano; in almeno due di queste tre casistiche di diffrazione Za conserva la variante corretta (fatta astrazione di eventuali fenomeni contaminatori):

Za + C U ≠ P ≠ f ≠ O K N X: vv. 14, 35.

Za + O K N X ≠ C U ≠ P (S f): vv. 15, 21, 30.

Za + P (S f) ≠ C U ≠ O K N X: vv. 2, 40.

Restano da prendere in considerazione i casi più rilevanti, quelli in cui Za si schiera con una sola famiglia contro le altre due quando queste sono tra loro concordi:

Za + O K N X ≠ C U P S: v. 34.

Una sola occorrenza mostrerebbe una simile configurazione: faus cuer O K N X Za contro cuer faus C U P S, la cui alta possibilità di poligenesi non credo possa essere messa in dubbio, anche per il fatto che Za condivide els P S Za per aus, che riporta il modello di Za tra i provenzali. La configurazione opposta è invece è estremamente più solida:

Za + P (S f) ≠ C U O K N X: vv. 4, (7), 19, 22, 31, 36, 38, 40, 41.

Queste occorrenze spingono a considerare il manoscritto a monte della famiglia provenzale. In particolare si guardino più da vicino i vv. 4 e 19; v. 4:

| O K N X (lez. di O): | Mout ai amis |

| C U (lez. di C): | Moult ai d’amis |

| P f Za (lez. di Za): | Pro a (ai f) d’amis |

Pro è una semplice variante adiafora, ma è lezione spiccatamente provenzale[12] e può avere il significato di ‘molto’ o ‘a sufficienza’. Il corrispettivo francese preu[13] è interpretabile solo come sostantivo e l’unica traduzione possibile sarà ‘vantaggio, profitto’, inapplicabile in questo contesto poiché darebbe una lezione semanticamente contraddittoria: ‘ho vantaggio dagli amici, ma poveri sono i doni’. La lezione di Za istaura dunque un forte legame con il gruppo P S f. Un’altra variante nel verso, piccola ma significativa, accomuna P e Za, a d’amis (contro ai d’amis): dopo la cesura sintattica che divide in due la strofe, gli altri testimoni spostano il fuoco sulla prima persona e si collegano a ma reançon (v. 5); al contrario, in P Za, secondo l’interpretazione più probabile,[14] il verbo a crea una continuità con il soggetto in terza persona che regge i vv. 1-3, e perde il collegamento con il verso seguente.

Si osservino poi le diverse lezioni del v. 19:

| O K N X (lez. di O): | N’est pas mervoille se j’ai le cuer dolant |

| C U (lez. di U): | N’est pas mervelle se j’ai lo cuer dolant |

| Za: | Ne me merveil s’eo hai le cor dolent |

| P: | No·m merveill s’eu ai lo cor dolent (-1) |

| f: | No·m meravill si g’ai lo cor dolant |

La vicinanza di Za a f, ma soprattutto a P, è evidente, così come la distanza da O K N X C U. In questi la frase ha una costruzione impersonale e mervoille/mervelle è un sostantivo, mentre in Za e P f merveil/merveill/meravill è un verbo coniugato alla prima persona singolare. La lezione di P f Za, che evita la cesura epica, è evidentemente deteriore. Essa mostra inoltre una tendenza al provenzale non solo dal punto di vista lessicale ma anche sintattico.[15]

La parentela tra P S f Za, suggerita dalle lezioni deteriori dei vv. 4 e 19, è confermata dall’errore al v. 31 (P S Za: Mi compaignon contro C U O: Mes compaignons) dove il contesto sintattico richiede un caso obliquo ma P S Za presentano un caso retto.[16] Ultimo e dirimente elemento: in fine di canzone Za presenta un errore congiuntivo con P, l’ipometria del v. 41, la mere Loys (invece di la mere Loeys riportata dai mss. francesi). L’errore è molto facile da emendare, ed è ciò che fa il copista di f: egli integra la sillaba mancante esplicitando il genitivo tramite una preposizione (la maire de Loys). Il fatto che invece Za non corregga è significativo, conferma una parentela con P e allontana l’ipotesi di contaminazione, poiché un copista dedito all’innovazione come quello di Za, avendo più di un manoscritto a disposizione, non avrebbe mai scelto la versione ipometra.

Si segnala l’opinione di Spetia (Riccardo cit., pp. 112-115), che colloca Za a monte della famiglia O K N X con contaminazione dal ramo provenzale. L’ipotesi si basa sulla lezione faut O K N X Za contro lait C U (v. 15): quest’ultima viene ritenuta archetipica perché simile a laissent P e laison f.

Si è d’accordo sul fatto che il passaggio da faut a lait, o viceversa, sia facilmente spiegabile su basi paleografiche; in ogni caso, la lezione di P f è manifestamente frutto di un’innovazione importante, per cui cambia il soggetto (mentre negli altri è l’impersonale hon, P f incolpano direttamente gli ‘amici e i parenti’ del verso precedente, tramite l’impiego di una 1a pers. plur.) ed è introdotta una cesura epica. In provenzale la forma faut sarebbe stata incomprensibile[17] e ciò avrebbe potuto spingere autonomamente P f ad innovare per rendere il testo facilmente intelligibile. Il fatto che P f abbiano riscritto il verso, che le forme del verbo, il contesto metrico e quello sintattico siano differenti da C U, indebolisce la tesi che vede lait necessariamente come forma archetipica. faut, oltre ad essere perfettamente «accettabile quanto al senso» (ibid. p. 113), ha carattere difficilior per rarità e per precisione nel contesto[18], mentre banalizzazioni quali lait e laissent/laison possono generarsi, per definizione, in maniera poligenetica. A originare un’innovazione al v. 15 attorno al lessema laissar possono aver influito i vv. 9-10, che esprimono lo stesso concetto: «que je n’ai nul si povre compainon / que je laissaisse, por avoir, en prison». Il ricorso al verbo laissar è di facile generazione: lo conferma una constatazione delle modalità di riscrittura di f, che al v. 18, indipendentemente da ogni possibile modello, riporta si sa mi laison pris invece di se longuement sui pris.[19] Una volta accettata la poligenesi di lait e laissent/laison, il ricorso all’ipotesi di contaminazione risulta superfluo.[20]

L’accordo di Za con O K N X per la lezione faut, più che indicare una parentela – per la giustificazione della quale non può essere dirimente una variante adiafora –, sembra indicare la lezione buona. Tutto lo sforzo di applicare un metodo stemmatico sarebbe vanificato se in casi di adiaforia si rifiutasse di riconoscere una lezione archetipica e le si conferisse valore congiuntivo: ci si esporrebbe ad una giusta accusa di inserire un impulso dicotomico nell’analisi filologica, che non potrebbe che generare alberi bipartiti.[21]

Dai dati esposti emerge la parentela di Za con il ramo P S f, la quale è confortata, infine, anche da argomenti geografici: allo stesso contesto culturale di S (Veneto)[22] e P (Italia centrale)[23] – accomunati da un antecedente proveniente dall’Italia settentrionale – appartiene anche il codice miscellaneo di Zagabria, esemplato a Padova nell’ultimo quarto del XIII secolo.[24] Con questi e con f (Arles)[25] condivide, oltre alle molte varianti, una traccia di provenzalizzazione ai vv. 20 (terra P Zaper terre) 4 (pro P f Za), 19 (eu P, eo Za) e 26 (bachaliers P S, bachaler Za), nonché l’avverbio di negazione non[26] dei vv. 1 e 24, dove in francese ci si aspetterebbe il corrispettivo atono ne, lezione corretta attestata da O K N X C U, mentre è regolare in provenzale.[27] Non casuale sarà poi la concordanza della forma italianizzante engombre P, engombrez Za per encombrez.

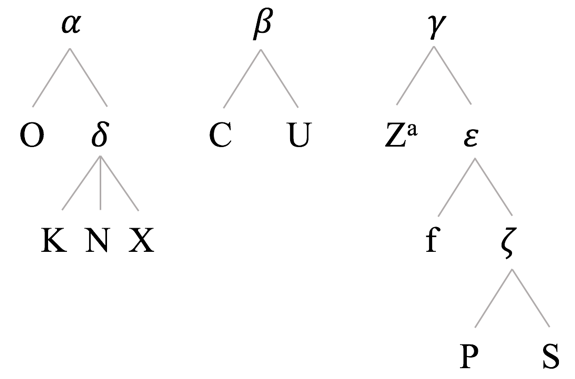

Stemmata

Nonostante il v. 28 sia sospetto e possa essere frutto di una corruttela comune a tutta la tradizione, l’archetipo resta non dimostrabile. Mancano d’altra parte elementi testuali che suggeriscano più redazioni autoriali, come anche il periodo circoscritto e il carattere d’occasione non depone in favore dell’ipotesi che Riccardo possa essere ritornato sul testo.[28] La tradizione manoscritta presenta la seguente configurazione:

v. 1

X: Ia nus hons pris ne dira sa raison

O: Ia nuns hons pris ne dira sa raison

N: Ia nus hon pris ne dira adroitement

K: Ia nus hons pris ne dira sa reson

Zᵃ: Ia nus homs pris non dira sa raison

f: Ya null hom pris non dira sa razon

C: Iai nuls hons pris ne dirait sa raixon

U: Ja nus hons pris ne dirat sa raison

P: Ia nus hom pris non dira sa raison

S: strofe mancante

v. 2

X: adroitement, se dolentement non;

O: adroitement, se dolantement non;

N: sa reson, se dolentement non, (-1)

K: adroitement, se dolentement non,

Zᵃ: adroitement, si com hon dolanz non,

f: adrechamens, si com hom dolans non,

C: adroitement, s'ensi com dolan non,

U: adroitament, s'ansi con dolans hons,

P: adreitament, se com hom dolent non,

S: strofe mancante

v. 3

X: mes par esfors puet il faire chançon.

O: mais par esfort puet il faire chançon

N: mes par esfors puet il fere chançon.

K: mes par esfors puet il fere chançon

Zᵃ: mes par confort puet il fere chanzon.

f: mas par conort deu hom faire chanson.

C: maix per confort puet il faire chanson.

U: mais per confort puet il faire chanson.

P: mas per conort pot il faire chanson.

S: strofe mancante

v. 4

X: Molt ai amis, mes povre en sont li don,

O: Mout ai amis, mais povre sont li don,

N: Molt ai amis, mes povre en sont li don,

K: Mult ai amis, mes povre en sont li don,

Zᵃ: Pro a d'amis, mes povre son le don,

f: pron ai d'amixs mas paupres son li don

C: Moult ai d'amis maix povre sont li don,

U: Molt ai d'amins, mais povre sont li don,

P: Pro a d'amis, mas povre son li don;

S: strofe mancante

v. 5

X: honte y auront se, por ma raençon

O: honte y auront se, por ma reançon,

N: honte y auront se, por ma raençon,

K: honte y auront se, pour ma reençon,

Zᵃ: honte y auront se, por ma raençon,

f: ancta lur er si, par ma rezemson,

C: honte en auront se, por ma reanson,

U: honte en auront se, por ma reançon,

P: onta y auron se, por ma reezon,

S: strofe mancante

v. 6

X: sui ça deus yvers pris.

O: sui ça deus yvers pris.

N: sui ça deus yvers pris

K: sui ça deus ivers pris.

Zᵃ: sui çau deus ivers pris.

f: estauc dos uverns pris.

C: seux ces deus ivers pris.

U: suix ces deus yvers pris.

P: soi sai dos yver pris.

S: strofe mancante

v. 7

X: Ce sevent bien mi home et mi baron,

O: Ce sevent bien mi home et mi baron,

N: Ce seven1 [5] bien mi honme et mi baron

K: Ce sevent bien mi honme et mi baron,

Zᵃ: Bien lo sevent mi home e mi baron,

f: Or sachon bien, miei hom e miey baron

C: Se seivent bien mi home et mi baron,

U: Ceu sevent bien mi home e mi baron

P: Or sachon ben, mi hom e mi baron

S: strofe mancante

v. 8

X: englois, normant et poitevin et gascon,

O: ynglois, normanz, poitevin et gascon,

N: englois, normant, poitevin et gascon,

K: englois, normant, poitevin et gascon,

Zᵃ: englais, normant, poitevin e gascon,

f: engles, normans, peitavins et guascon,

C: inglois, normant, poitevin et gascon,

U: englois, normant, poitevin et gascon,

P: engles, norman, pettavin et guascon,

S: strofe mancante

v. 9

X: que je nul si povre conpaignon (-1)

O: que je n'ai nul si povre compaignon

N: que je n'ai nul si povre conpaignon

K: que je n'ai nul si povre conpaignon

Zᵃ: qe je n'avoie si povre copaignon

f: qu'ieu non ai mia si paure compainhon

C: ke je n'avoie si povre compaignon

U: que je n'avoie si povre compaignon

P: qe ge n'avoie si povre compagnon

S: strofe mancante

v. 10

X: que je laisasse, por avoir, en prison.

O: que je lessaisse, por avoir, en prison.

N: que je laissasse, por avoir, en prison

K: que je lessasse, pour avoir, en prison.

Zᵃ: qe je laissase par avoir en prison.

f: qu'ieu par aver lo laises en prizon.

C: ke je laissaise, por avoir, en prixon,

U: cui je laissaisse, por avoir, an prixon.

P: q'eu laissasse, por aver, en preison.

S: strofe mancante

v. 11

X: je neˑl di mie por nule retraçon,

O: Je nou di mie por nule retraçon

N: je neˑl di pas por nule retraçon,

K: Je neˑl di mie pour nule retraçon,

Zᵃ: Je niˑl di par nulle retraçon, (-1)

f: Non o dic mia par guap si per ver non

C: Je neˑl di pais por nulle retraisson,

U: Je no di pas par nulle retraison,

P: Ge nol di pas por nulla retraison,

S: strofe mancante

v. 12

X: car encor sui je pris.

O: car encor sui pris. (-1)

N: car encor sui ge pris.

K: car oncor sui je pris.

Zᵃ: mes encor sui je pris.

f: ez oncor suy gi pris.

C: maix emcor seux je pris.

U: mais ancor suix je pris.

P: mas anqar soi ge pris.

S: strofe mancante

v. 13

X: Or sai je bien de voir certainement

O: Or sai je bien de voir certeinnement

N: Or sai je bien de voir certainement

K: Or sai je bien de voir certainement

Zᵃ: Or sai je bien de voir certainement

f: Car sapchon bien en ver sertanemant

C: Or sai je bien de voir certainnement

U: Or sai ge bien de voir certainement

P: Tan sai eu de ver certanament

S: strofe mancante

v. 14

X: que je ne pris ne ami ne parent

O: que je ne pris ne ami ne parent

N: que je ne pris ne ami ne parent,

K: que je ne pris ne ami ne parent,

Zᵃ: qe morz ne pris n'a ami ne parent

f: coms mort nj pris non amic ni parent.

C: ke mors ne pris n'ait amin ne parent,

U: que mors ne priset ne amins ne parant,

P: com mort ne pris n'a amie ne parent,

S: strofe mancante

v. 15

X: quant on me faut p[or] or et por argent.

O: quant on me faut por or ne por argent.

N: quant hon me faut por or ne por argent.

K: quant on me faut pour or ne pour argent.

Zᵃ: qant hon mi faut por or ne por argent.

f: Car si mi laison par aur ni par argent,

C: quant on me lait por or ne por airgent.

U: cant on me lait por or ne por argent.

P: qant il me laissent por or ni por argent.

S: strofe mancante

v. 16

X: Molt m'est de moi, mes plus m'est de ma gent,

O: Mout m'est de moi, mes plus m'est de ma gent,

N: Molt m'est de moi, mes plus m'est de ma gent

K: Molt m'est de moi, mes plus m'est de ma gent,

Zᵃ: Molt m'est de moi, mes plus m'est por ma gent,

f: mal m'es par moi, mas pietz m'es par ma jent.

C: Moult m'est de moy, maix plux m'est de ma gent,

U: Molt m'est de moi, mais plus m'est de ma gent,

P: Mal m'es de mi, mas peiz m'es por ma gent,

S: strofe mancante

v. 17

X: qu'apres la mort auront reprochement

O: qu'apres lor mort aurai reprochement,

N: qu'apres lor mort auront reprochement

K: qu'apres leur mort auront reprochement

Zᵃ: q'apres ma mort n'auront reprocement,

f: Despos la mort n'aurant repropchemant,

C: c'apres ma mort auront reproche grant

U: c'apres ma mort auront reprochier grant

P: q'apres ma mort n'avron reprozhament,

S: strofe mancante

v. 18

X: se longuement sui pris.

O: se longuement sui pris.

N: se longuement sui pris.

K: se longuement sui pris.

Zᵃ: car tant ai esté pris.

f: si sa mi laison pris.

C: se longuement seux pris.

U: se longement suis pris.

P: tan longamen soi pris.

S: strofe mancante

v. 19

X: N'est pas merveille se j'ai le cuer dolent,

O: N'est pas mervoille se j'ai le cuer dolant,

N: [N']est pas merveille se j'ai le cuer dolent,

K: N'est pas merveille se j'ai le cuer dolent,

Zᵃ: Ne me merveil s'eo hai le cor dolent

f: No∙m meravill si g'ai lo cor dolant,

C: N'est pais mervelle se j'ai lou cuer dolent,

U: N'est pas mervelle se j'ai lo cuer dolant,

P: No∙m merveill s'eu ai lo cor dolent, (-1)

S: verso mancante

v. 20

X: quant mes sires met ma terre en torment;

O: quant mes sires mest ma terre en torment;

N: quant mes sires met ma terre en torment,

K: quant mes sires met ma terre en torment;

Zᵃ: qant mi sires met ma terra en torment;

f: que me sires, me amicz e turmant,

C: quant mes sires tient ma terre en torment,

U: cant mes sires tient ma terre a torment;

P: qe mes senher met ma terra en torment.

S: Qe mes sire me................

v. 21

X: s'il li membrast de nostre sairement

O: s'il li membrast de nostre soirement,

N: s'il li menbrast de nostre serement

K: s'il li membrast de nostre serement,

Zᵃ: se li membrast de nostre seramt

f: or li membre del nostre sagremant

C: s'or li menbroit de nostre sairement,

U: s'or li manbroit de nostre sairement,

P: No li menbra del nostre segrament,

S: No li remenbra del nostr.......

v. 22

X: que nos fesismes andui comunement,

O: que nos feismes andui communement,

N: que nos feismes andui communement

K: que nous feismes andui comnunaument

Zᵃ: qe nos feimes amdeus comuniument

f: que fezemis el sans cominalmant.

C: ke nos feimes anduj communement,

U: que nos feimes andui communament

P: qe nos feimes andos comunelment.

S: Qe nos feimes andos comunelm........

v. 23

X: je sai de voir que ia trop longuement

O: je sai de voir que ia trop longuement

N: je sai de voir que ia trop longuement

K: je sai de voir que ia trop longuement

Zᵃ: Donc sai je bien qe ia plus longement

f: Or sai je bien que ia trop longemant

C: bien sai de voir ke seans longuement

U: bien sai de voir que ceu ans longemant

P: Bem sai de ver qe gaire longament

S: Ben sai de voir qe gaire longamen....

v. 24

X: ne seroie ça pris.

O: ne seroie ça pris.

N: ne seroie ça pris.

K: ne seroie ça pris.

Zᵃ: non seroie ça pris.

f: non serai ia so pris.

C: ne seroie pais pris.

U: ne seroie pas pris.

P: non serai eu sa pris.

S: non serai eu sa pris.

v. 25 (31 UPSZᵃ)

X: Ce sevent bien angevin et torain,

O: Ce sevent bien angevin et torain,

N: Ce sevent bien angevin et torrain,

K: Ce sevent bien angevin et torain,

Zᵃ: Bien le sevent angevin et torain,

f: strofe mancante

C: Se sevent bien angevin et torain,

U: Or sevent bien angevin et torain,

P: Or sachent ben enievin e torain,

S: Or sachent ben enievin et torain,

v. 26 (32 UPSZᵃ)

X: cil bachelier qui or sont riche et sain,

O: cil bacheler qui or sont riche et sain,

N: cil bachaeler qui or sont riche et sain,

K: cil bacheler qui or sont riche et sain,

Zᵃ: li bachaler qi sont delivre e sain

f: strofe mancante

C: cil baicheleir ki or sont riche et sain,

U: cil bacheler qui or sont fort et sain,

P: cil bachaliers qi son legier e sain,

S: cil bachaliers qi son legier et sain

v. 27 (33 UPSZᵃ)

X: qu'encobres sui loign d'aus en autre main.

O: qu'encombrez sui loing d'aus en autre main

N: qu'enconbre sui loig d'aus en autre main.

K: qu'encombrez sui loing d'aus en autre main

Zᵃ: q'engonbrez sui loing d'eus en autrui main.

f: strofe mancante

C: k'encombreis seux loing deans en autrui mains;

U: c'ancombreis suis lons d'aus an autrui mains;

P: q'engombre soi e pris en autrui main.

S: verso mancante

v. 28 (34 UPSZᵃ)

X: Forment m'aidassent, mes il ne voient grain.

O: Forment m'aidessent, mais il nen oient grain.

N: Forment m'aidassent, me il ne voien grain;

K: forment m'aidassent, mes il ne voient grain,

Zᵃ: Bien m'aidassent, mes il n'avoient grain.

f: strofe mancante

C: forment m'amoient maix or ne m'ainme grain.

U: formant m'aidaissent mais il n'i voient grain

P: Il m'aiuvassen! Mas il no veun grain.

S: verso mancante

v. 29 (35 UPSZᵃ)

X: De beles armes sont ore vuit et plain,

O: De beles armes sont ore vuit et plain,

N: de beles armes sont ore wit et plain,

K: de beles armes sont ore vuit et plain,

Zᵃ: De belles armes oi sun vit li plain,

f: strofe mancante

C: De belles airmes sont ores veut li plain,

U: de belle armes sont ores veut cil plain

P: De belles armes sont era voit li plain,

S: verso mancante

v.30 (36 UPSZᵃ)

X: por ce que je sui pris.

O: por ce que je sui pris.

N: por ce que je sui pris

K: pour ce que je sui pris.

Zᵃ: por ce qe je sui pris .

f: strofe mancante

C: por tant ke je seux pris.

U: por tant que je suix pris.

P: per zo qe ge soi pris.

S: verso mancante

v. 31 (25 UPSZᵃ)

X: strofe mancante

O: Mes compaignons que j'amoie et que j'ain

N: strofe mancante

K: strofe mancante

Zᵃ: Mi compaignon qe je amoie e qe j'ain,

f: strofe mancante

C: Mes compaignons, cui j'amoie et cui j'ain,

U: Mes compaingnons, cui j'amoie et cui j'ain,

P: Mi conpagnon cui j'amoi e cui j'am,

S: Mi conpaignon cui j'amoi et cui j'am,

v. 32 (26 UPSZᵃ)

X: strofe mancante

O: ces de Chaeu et ces de Percherain,

N: strofe mancante

K: strofe mancante

Zᵃ: cil de Chaieu e cil de Percerain,

f: strofe mancante

C: cealz de Caheu et ceaulz de Percheraim,

U: ces dous Cahuil et ces dou Porcherain,

P: cil de Chaill e cil de Persarain,

S: cil de Chaill et cil de Perseran,

v. 33 (27 UPSZᵃ)

X: strofe mancante

O: di lor chançon, q'il ne sont pas certain,

N: strofe mancante

K: strofe mancante

Zᵃ: chanzon di lor, q'il ne sont pas certain

f: strofe mancante

C: me di, Chanson, k'il ne sont pais certain.

U: me di, Chanson, qui ne sont pas certain,

P: de lor, Chanzon, q'il non sont pas certain,

S: di lor chanzon, q'il non sont pas certain;

v.34 (28 UPSZᵃ)

X: strofe mancante

O: c'onques vers aus ne oi faus cuer ne vain;

N: strofe mancante

K: strofe mancante

Zᵃ: qe je eusse vers els faus cuer nea vain;

f: strofe mancante

C: Nonkes vers eaus n'o le cuer fauls ne vain,

U: c'onques vers aus nan oi cuer faus ne vain.

P: unca vers els non oi cor fals ni vain.

S: unca vers els non oi cor fals ni vain

v. 35 (29 UPSZᵃ)

X: strofe mancante

O: s'il me guerroient il feront que vilain,

N: strofe mancante

K: strofe mancante

Zᵃ: s'or mi gerroient trop ferent qi vilain,

f: strofe mancante

C: s'il me gueroient il font moult ke vilain,

U: Cil me guerroient, il font molt que vilain,

P: S'il me guerroient il feron qe vilain

S: [s]il me guerroent il feron qe villain,

v. 36 (30 UPSZᵃ)

X: strofe mancante

O: tant com je serai pris.

N: strofe mancante

K: strofe mancante

Zᵃ: tant com je soie pris.

f: strofe mancante

C: por tant ke je seux pris.

U: tant com je serai pris.

P: Tan com ge soie pris.

S: Tan com ge soie pris.

v. 37

X: Contesse suer vostre pris souverain

O: Contesse suer vostre pris soverain

N: Contesse suer vostre pris souverain

K: envoi mancante

Zᵃ: Contese sœr vestre pris soverain

f: Suer contesa, vostre pres sobeiran

C: Contesse suer, vostre pris soverain,

U: Comtesce suer, vostre pris soverain

P: Contessa soïr, vostre prez sobraim

S: envoi mancante

v. 38

X: vos saut et gart cil a qui je me claim

O: vos saut et gart cil a cui je m'en clain

N: vos saut et gar cil a qui je me claim

K: envoi mancante

Zᵃ: vos saut et gart celle por cui mi claim

f: sal Dieus e guart la bella qu'ieu iam tant

C: vos sault et gairt cil a cui je me clain

U: vous sat et gart cil a cu je m'an clain

P: sal Deus e garde cel per cui me clam

S: envoi mancante

v. 39

X: et por ce sui je pris.

O: et por ce sui je pris.

N: por ce que je sui pris.

K: envoi mancante

Zᵃ: e por cui je sui pris.

f: ni par cui soy gi pris.

C: et per cui je seux pris.

U: et per cu je sui pris.

P: et per cui ge soi pris.

S: envoi mancante

v. 40

X: Je ne di mie a cele de Chartain,

O: Je ne di mie a cele de Chartain,

N: Je ne di mie a cel de Chartain

K: envoi mancante

Zᵃ: Je neˑl di pas por celle de Chartrain

f: Non o dic mia de sella de Charta,

C: Je ne di pais de celi de Chairtain,

U: je nou di pas de celi de Chartain

P: Ge no·l di pas por cela de Certrain

S: envoi mancante

v. 41

X: la mere Loeys.

O: la mere Loeys.

N: la mere Looys.

K: envoi mancante

Zᵃ: la mere Loys. (-1)

f: la maire de Loys.

C: la meire Loweis.

U: la meire Loweiis.

P: la mere Loys. (-1)

S: envoi mancante

1 [6]Il ms riporta senen

2 [7]L'envoi del ms U è stato aggiunto successivamente.

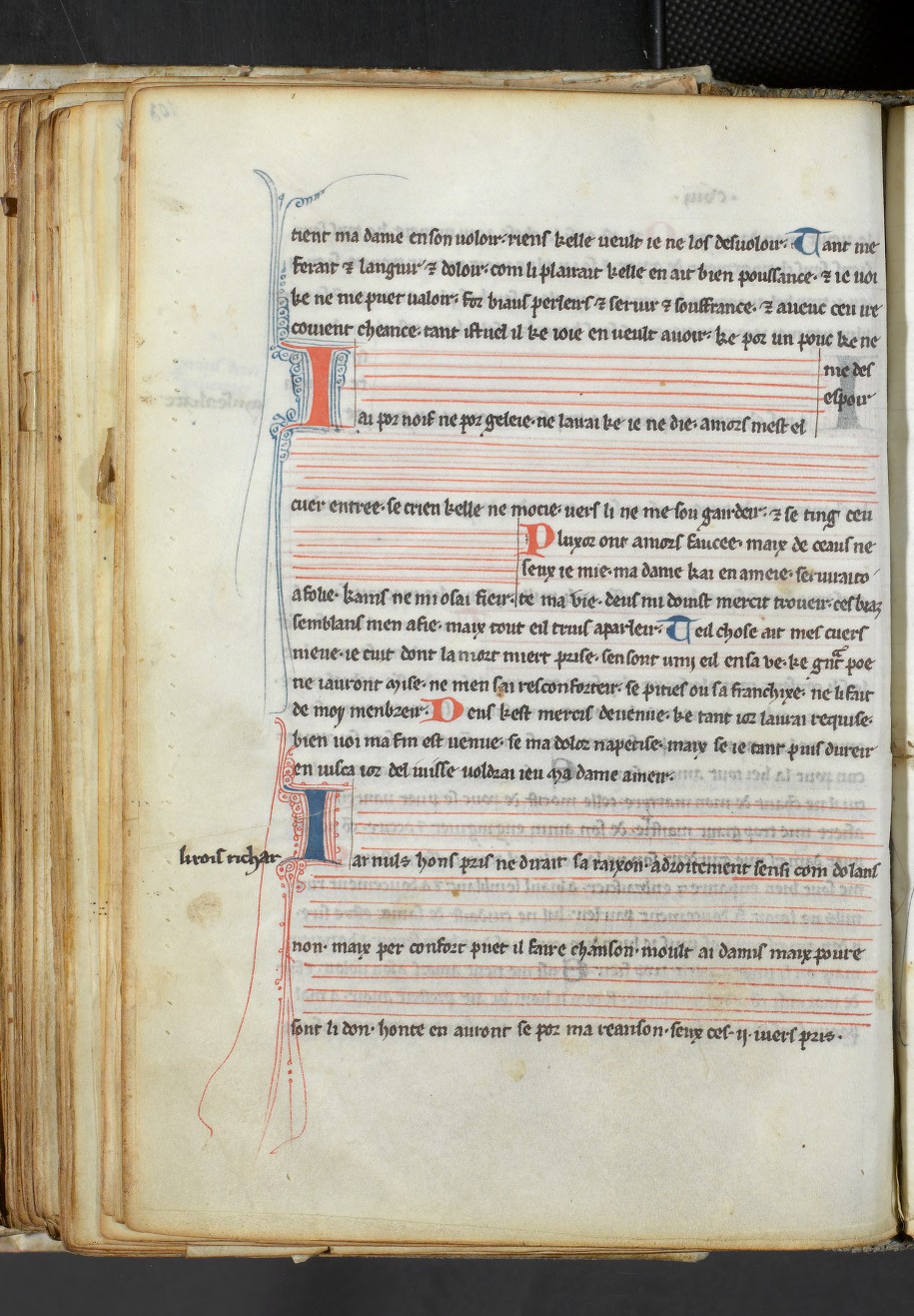

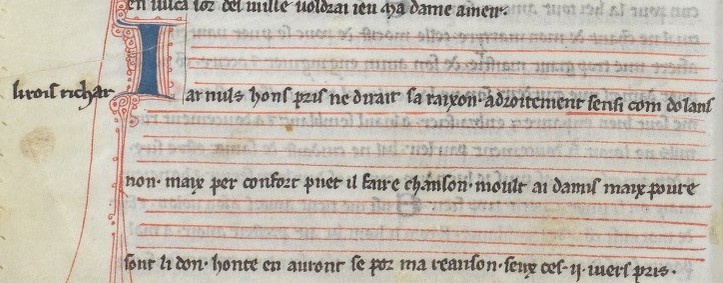

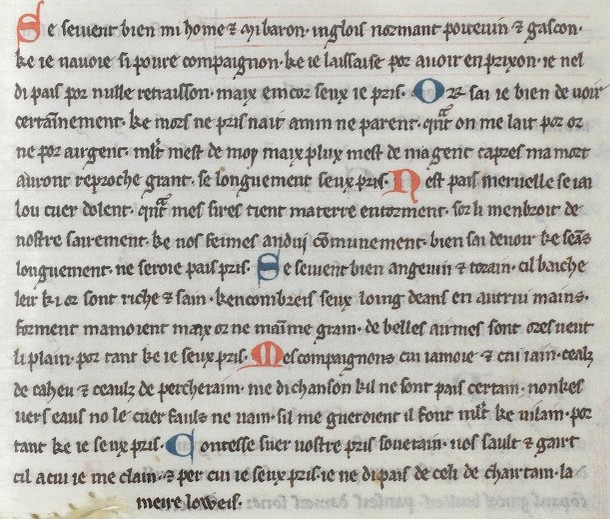

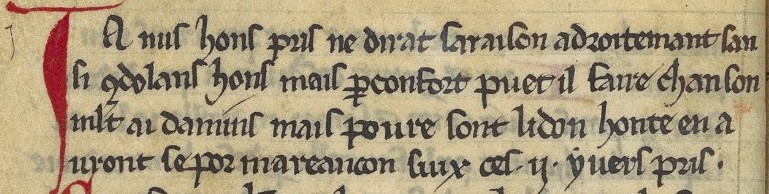

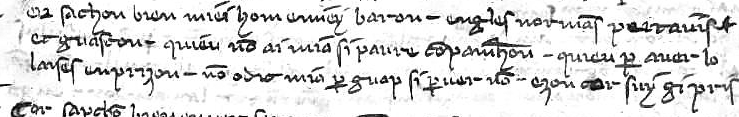

Se seiuent bien mi home (et) mi baron. inglois normant poiteuin et gascon.

ke ie nauoie si poure compaignon. ke ie laissaise por auoir en prixon. ie nel

di pais por nulle retraisson. maix emcor seux ie pris. OR sai ie bien de uoir

certai(n)nement. ke mors ne pris nait amin ne parent. q(a)nt on me lait por or

ne por airgent. m(ou)lt mest de moy maix plux mest de ma gent capres ma mort

auront reproche grant. se longuement seux pris. Nest pais meruelle se iai

lou cuer dolent. q(a)nt mes sires tient materre entorment. sor li menbroit de

nostre sairement. ke nos feimes anduj co(m)munement. bien sai deuoir ke sea(n)s

longuement. ne seroie pais pris. Se seiuent bien angeuin (et) torain. cil baiche

leir ki or sont riche (et) sain. kencombreis seux loing deans en autrui mains.

forment mamoient maix or ne mai(n)me grain. de belles airmes sont ores ueut

li plain. por tant ke ie seux pris. Mes compaignons cui iamoie et cui iain. cealz

de caheu (et) ceaulz de percheraim. me di chanson kil ne sont pais certain. nonkes

uers eaus no le cuer fauls ne uain. sil me gueroient il font m(ou)lt ke vilain. por

tant ke ie seux pris. Contesse suer uostre pris souerain. uos sault (et) gairt

cil acui ie me clain (et) per cui ie seux pris. ie ne dipais de celi de chairtain. la

meire loweis.

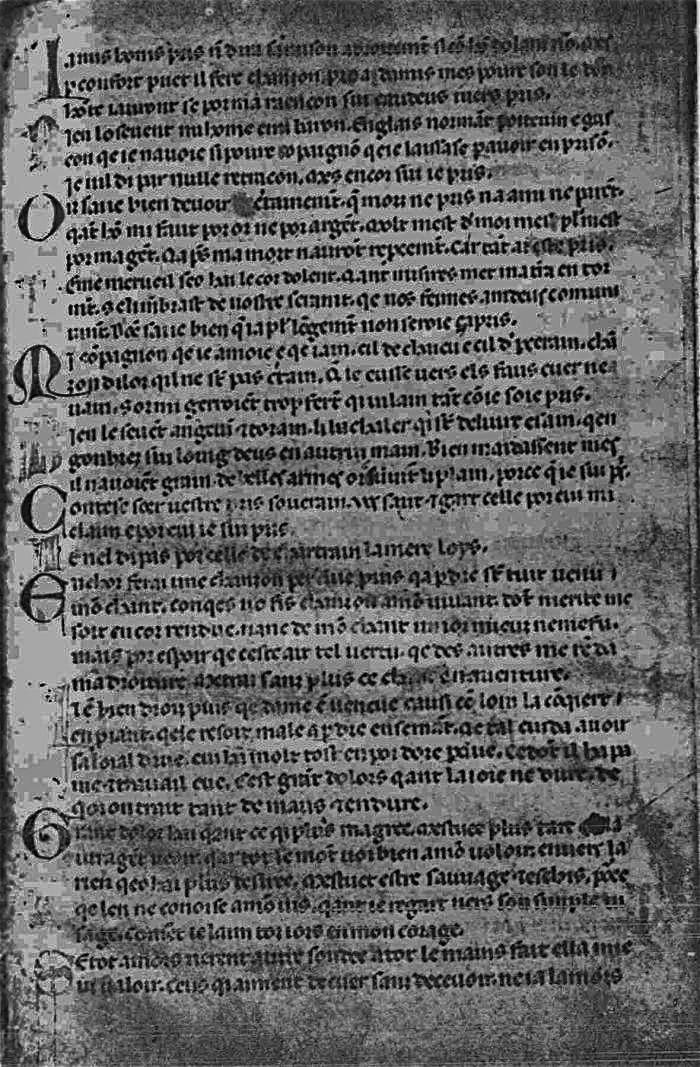

| I. |

| Iai nuls hons pris ne dirait sa raixon adroitement sensi com dolans non. maix per confort puet il faire chanson. moult ai damis maix poure sont li don. honte en auront se por ma reanson. seux ces .ij. iuers pris. |

| Iai nuls hons pris ne dirait sa raixon adroitement, s'ensi com dolan non, maix per confort puet il faire chanson. Moult ai d'amis, maix povre sont li don, honte en auront se, por ma reanson, seux ces dos ivers pris. |

| II. |

| Se seiuent bien mi home (et) mi baron. inglois normant poiteuin et gascon. ke ie nauoie si poure compaignon. ke ie laissaise por auoir en prixon. ie nel di pais por nulle retraisson. maix emcor seux ie pris. |

| Se seivent bien mi home et mi baron, inglois, normant, poitevin et gascon, ke je n'avoie si povre compaignon ke je laissaise, por avoir, en prixon, Je nel di pais por nulle retraisson, maix emcor seux je pris. |

| III. |

| OR sai ie bien de uoir certai(n)nement. ke mors ne pris nait amin ne parent. q(a)nt on me lait por or ne por airgent. m(ou)lt mest de moy maix plux mest de ma gent capres ma mort auront reproche grant. se longuement seux pris. |

| Or sai je bien de voir certainnement ke mors ne pris n'ait amin ne parent, quant on me lait por or ne por airgent. Moult m'est de moy, maix plux m'est de ma gent, c'apres ma mort auront reproche grant se longuement seux pris. |

| IV. |

| Nest pais meruelle se iai lou cuer dolent. q(a)nt mes sires tient materre entorment. sor li menbroit de nostre sairement. ke nos feimes anduj co(m)munement. bien sai deuoir ke sea(n)s longuement. ne seroie pais pris. |

| N'est pais mervelle se j'ai lou cuer dolent, quant mes sires tient ma terre en torment, s'or li menbroit de nostre sairement, ke nos feimes anduj communement, bien sai de voir ke seans longuement ne seroie pais pris. |

| V. |

| Se seiuent bien angeuin (et) torain. cil baiche leir ki or sont riche (et) sain. kencombreis seux loing deans en autrui mains. forment mamoient maix or ne mai(n)me grain. de belles airmes sont ores ueut li plain. por tant ke ie seux pris. |

| Se seivent bien angevin et torain, cil baicheleir ki or sont riche et sain, k'encombreis seux loing deans en autrui mains; forment m'amoient maix or ne m'ainme grain. De belles anmes sont ores veut li plain, por tant ke je seux pris. |

| VI. |

| Mes compaignons cui iamoie et cui iain. cealz de caheu (et) ceaulz de percheraim. me di chanson kil ne sont pais certain. nonkes uers eaus no le cuer fauls ne uain. sil me gueroient il font m(ou)lt ke vilain. por tant ke ie seux pris. |

| Mes compaignons, cui j'amoie et cui j'ain, cealz de Caheu et ceaulz de Percheraim, me di, Chanson, k'il ne sont pais certain. Nonkes vers eaus no le cuer fauls ne vain, s'il me gueroient il font moult ke vilain, por tant ke je seux pris. |

| VII. |

| Contesse suer uostre pris souerain. uos sault (et) gairt cil acui ie me clain (et) per cui ie seux pris. |

| Contesse suer, vostre pris soverain, vos sault et gairt cil a cui je me clain et per cui je seux pris. |

| VIII. |

| ie ne dipais de celi de chairtain. la meire loweis. |

| Je ne di pais de celi de Chairtain, la meire Loweis. |

|

Iai nuls hons pris ne dirait sa raixon Se seivent bien mi home et mi baron, Or sai je bien de voir certainnement N'est pais mervelle se j'ai lou cuer dolent, Se seivent bien angevin et torain, Mes compaignons, cui j'amoie et cui j'ain, Contesse suer, vostre pris soverain, Je ne di pais de celi de Chairtain, |

Mai nessun prigioniero esprimerà il suo pensiero Ben sanno i miei uomini e i miei baroni, Ora vedo con certezza Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore dolente, Sanno bene angioini e turrensi, I miei compagni, che amavo e che amo, Sorella contessa, il vostro mirabile valore Non mi rivolgo di quella di Chartres, |

Guarda [19] il [19] manoscritto [19] su [19] Gallica [19]

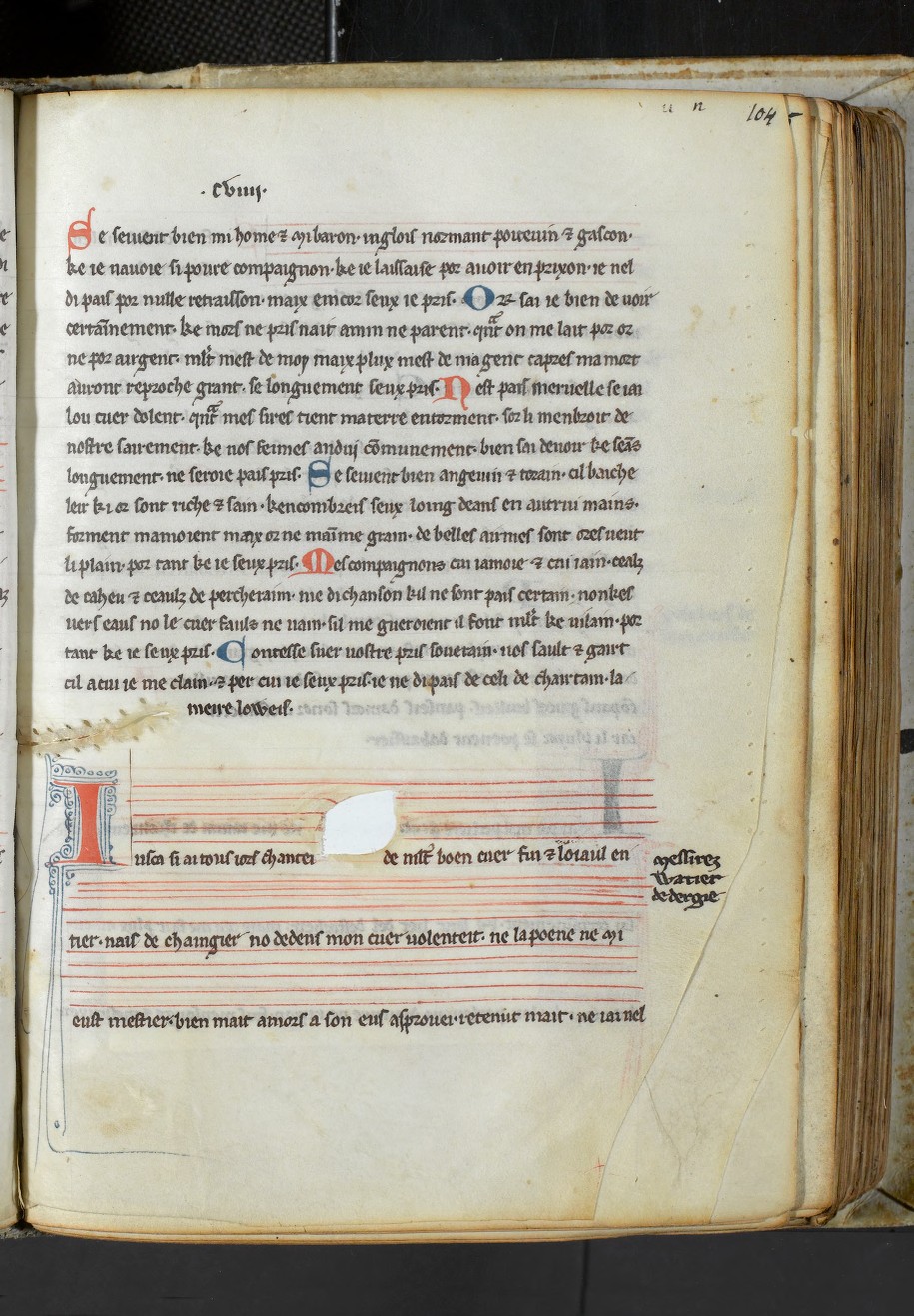

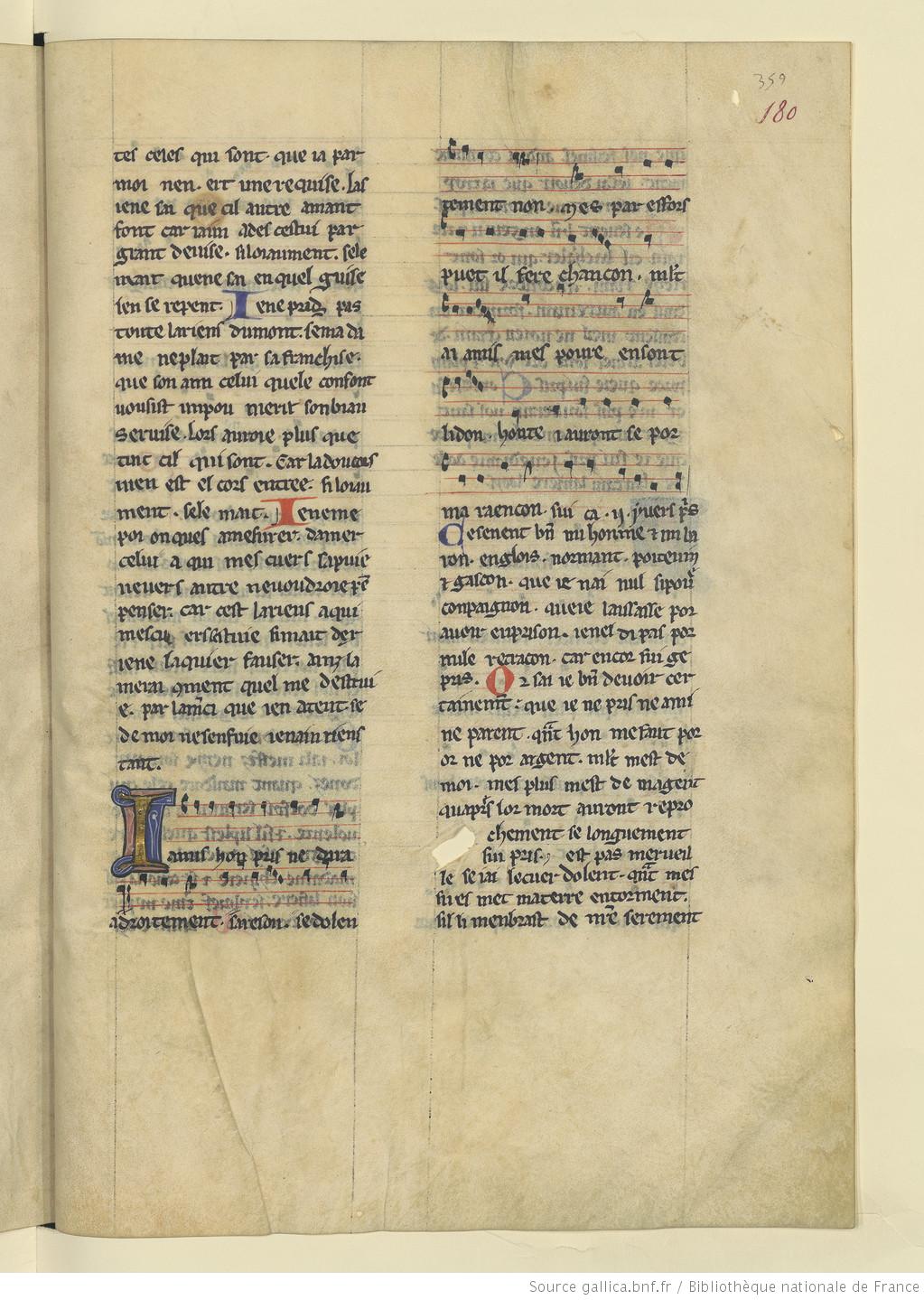

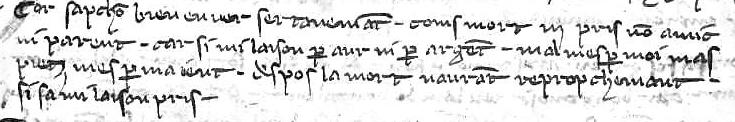

| Ia nus hons pris ne dira | |

| sa reson; adroitement se dolen tement non; mes par esfors puet il fere chancon; mult ai amis mes poureen sont li don; honte iauront se pour ma reencon. sui ca .ii. iu(er)s p(ri)s. |

|

| Ce seuent bien mi honme et mi baron; englois norma(n)t poiteuin et gascon que ie nai nul si poure conpaignon. que ie lessasse pour auoir en prison. ie nel di mie pour nule retracon; car oncor sui ie pris. Or sai ie bien de uoir certai nement que ie ne pris ne ami ne parent. quant on me faut pour or ne pour argent. mult mest de moi mes plus mest de ma gent. quapres leur mort auront reprochement se lon guement sui pris. Nest pas merueille se iai le cuer dolent; |

|

| quant mes sires met ma t(er)re en torment. sil li membrast de nostre serement. que nous feis mes andui conmunaument. ie sai de uoir que ia trop lon guement. ne seroie ca pris. Ce seuent bien angeuin et torain; cil bacheler qui or so(n)t riche et sain. quencombrez sui loing daus en autre main. for ment maidassent mes il ne uoi ent grain de beles armes so(n)t ore uuit et plain; pour ce que ie sui pris. |

| Ia nus hons pris ne dira sa reson; adroitement se dolen tement non; mes par esfors puet il fere chancon; mult ai amis mes poureen sont li don; honte iauront se pour ma reencon. sui ca .ii. iu(er)s p(ri)s. |

I. Ia nus hons pris ne dira sa reson adroitement, se dolentement non, mes par esfors puet il fere chançon. Mult ai amis, mes povre en sont li don, honte y auront se, pour ma reençon, sui ça dos ivers pris. |

| Ce seuent bien mi honme et mi baron; englois norma(n)t poiteuin et gascon que ie nai nul si poure conpaignon. que ie lessasse pour auoir en prison. ie nel di mie pour nule retracon; car oncor sui ie pris. |

II. Ce sevent bien mi honme et mi baron, englois, normant, poitevin et gascon, que je n'ai nul si povre conpaignon que je lessasse, pour avoir, en prison. Je nel di mie pour nule retraçon, car oncor sui je pris. |

| Or sai ie bien de uoir certai nement que ie ne pris ne ami ne parent. quant on me faut pour or ne pour argent. mult mest de moi mes plus mest de ma gent. quapres leur mort auront reprochement se lon guement sui pris. |

III. Or sai je bien de voir certainement que je ne pris ne ami ne parent, quant on me faut pour or ne pour argent. Molt m'est de moi, mes plus m'est de ma gent, qu'apres leur mort auront reprochement se longuement sui pris. |

| Nest pas merueille se iai le cuer dolent; quant mes sires met ma t(er)re en torment. sil li membrast de nostre serement. que nous feis mes andui conmunaument. ie sai de uoir que ia trop lon guement. ne seroie ca pris. |

IV. N''est pas merveille se j'ai le cuer dolent, quant mes sires met ma terre en torment; s'il li membrast de nostre serement, que nous feismes andui comnunaument je sai de voir que ja trop longuement ne seroie ça pris. |

| Ce seuent bien angeuin et torain; cil bacheler qui or so(n)t riche et sain. quencombrez sui loing daus en autre main. for ment maidassent mes il ne uoi ent grain de beles armes so(n)t ore uuit et plain; pour ce que ie sui pris. |

V. Ce sevent bien angevin et torain, cil bacheler qui or sont riche et sain, qu'encombrez sui loing d'aus en autre main forment m'aidassent, mes il ne voient grain, de beles armes sont ore vuit et plain, pour ce que je sui pris. |

|

Ia nus hons pris ne dira sa reson Ce sevent bien mi honme et mi baron,

Or sai je bien de voir certainement

[N']eit pas merveille se j'ai le cuer dolent, Ce sevent bien angevin et torain, |

Mai nessun prigioniero esprimerà il suo pensiero Ben sanno i miei uomini e i miei baroni,

Ora so con certezza

Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore dolente, Sanno bene angioini e turrensi, |

|

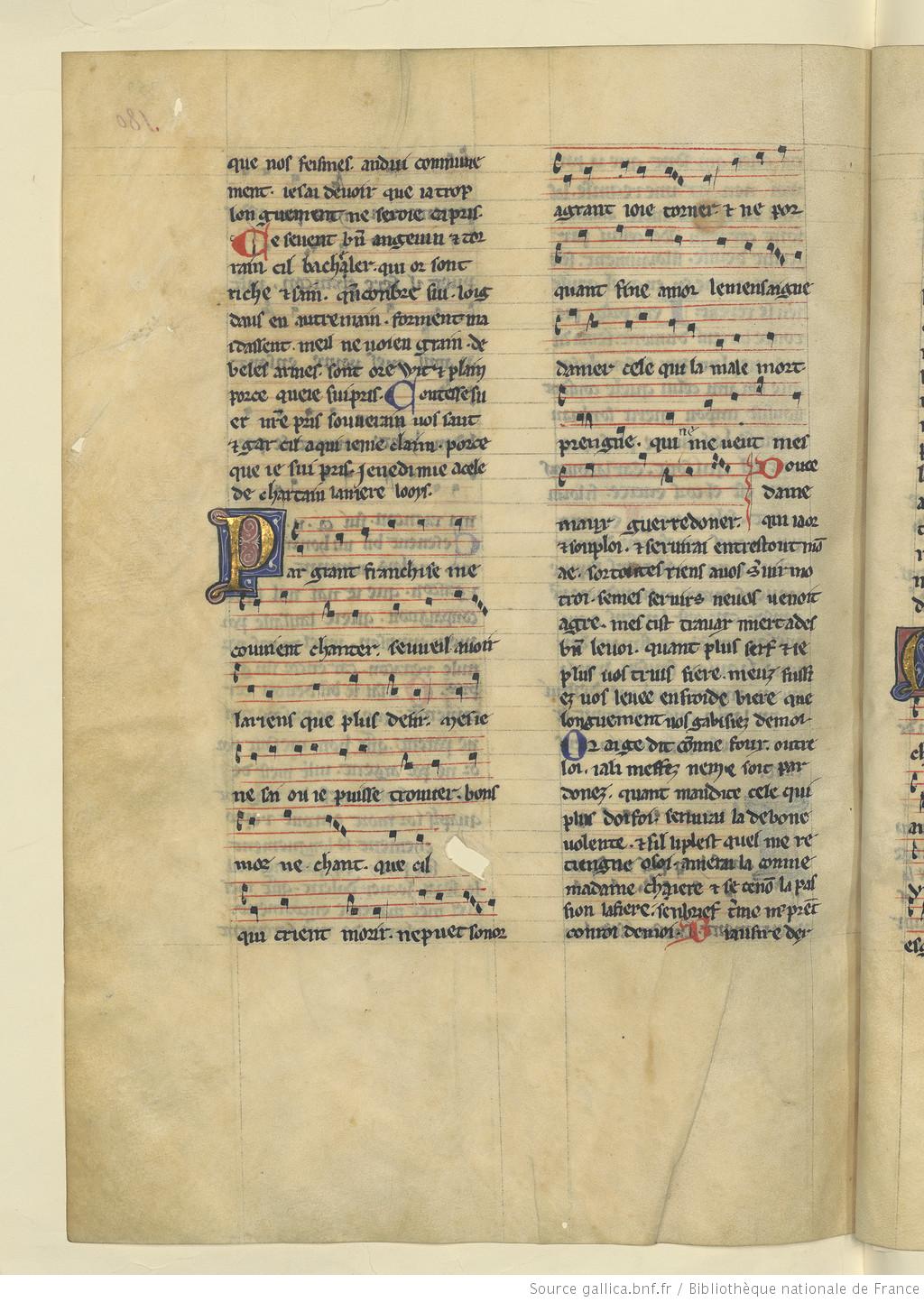

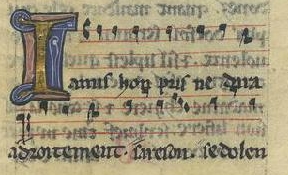

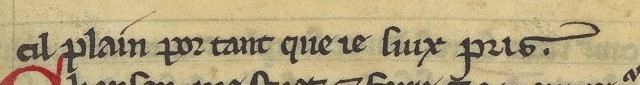

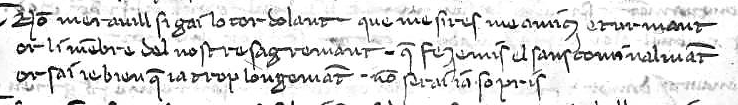

Ianus hon pris ne dira

adroitement. sareson se dolen |

|

tement non. mes par esfors

puet il fere chancon. m(o)lt

ai amis mes poure ensont

lidon. honte iauront se por

ma raencon. sui ca .ij. yuers p(ri)s Cesenen b(ie)n mi honme et mi ba ron. englois. normant. poiteuin et gascon, que ie nai nul sipou(re) conpaignon. queie laissasse por avoir enprison. ie nel di pas por nule retracon. car encor sui ge pris. Or sai ie b(ie)n deuoir cer tainem(en)t; que ie ne pris ne ami ne parent. q(ua)nt hon mefaut por or ne por argent. m(o)lt mest de moi. mes plus mest de magent quapr(e)s lor mort auront repro chement se longuement sui pris; [..]est pas merueil le se iai lecuer dolent. q(ua)nt mes sires met materre entorment. sil li menbrast de n(ost)re serement |

|

que nos feismes andui comnune ment. iesai deuoir que iatrop lon guement ne seroie ca pris. Ce seuent b(ie)n angeuin et tor rain cil bacha(e)ler. qui or sont riche et sain. q(ue)nconbre sui loig daus en autremain. forment ma idassent. meil ne uoien grain. de beles armes sont ore wit et plain porce queie suipris. Contessesu er u(ost)re pris souuerain vos saut et gar cil aqui ieme claim. porce que ie sui pris. jenedi mie acele de chartain lamere looys. |

| Ianus hon pris ne dira adroitement. sareson se dolen tement non. mes par esfors puet il fere chancon. m(o)lt ai amis mes poure ensont lidon. honte iauront se por ma raencon. sui ca .ij. yuers p(ri)s |

I. Ia nus hon pris ne dira adroitement sa reson, se dolentement non, mes par esfors puet il fere chançon. Molt ai amis, mes povre en sont li don, honte y auront se, por ma raençon, sui ça deus yvers pris. |

| Cesenen b(ie)n mi honme et mi ba ron. englois. normant. poiteuin et gascon, que ie nai nul sipou(re) conpaignon. queie laissasse por avoir enprison. ie nel di pas por nule retracon. car encor sui ge pris. |

II. Ce seven bien mi honme et mi baron englois, normant, poitevin et gascon, que je n'ai nul si povre conpaignon que je laissasse, por avoir, en prison je nel di pas por nule retraçon, car encor sui ge pris. |

| Or sai ie b(ie)n deuoir cer tainem(en)t; que ie ne pris ne ami ne parent. q(ua)nt hon mefaut por or ne por argent. m(o)lt mest de moi. mes plus mest de magent quapr(e)s lor mort auront repro chement se longuement sui pris; |

III. Or sai je bien de voir certainement que je ne pris ne ami ne parent, quant hon me faut por or ne por argent. Molt m'est de moi, mes plus m'est de ma gent qu'apres lor mort auront reprochement se longuement sui pris. |

| [..]est pas merueil le se iai lecuer dolent. q(ua)nt mes sires met materre entorment. sil li menbrast de n(ost)re serement que nos feismes andui comnune ment. iesai deuoir que iatrop lon guement ne seroie ca pris. |

IV. [N']est pas merveille se j'ai le cuer dolent, quant mes sires met ma terre en torment, s'il li menbrast de nostre serement que nos feismes andui communement je sai de voir que ja trop longuement ne seroie ça pris. |

| Ce seuent b(ie)n angeuin et tor rain cil bacha(e)ler. qui or sont riche et sain. q(ue)nconbre sui loig daus en autremain. forment ma idassent. meil ne uoien grain. de beles armes sont ore wit et plain porce queie suipris. |

V. Ce sevent bien angevin et torrain, cil bachaeler qui or sont riche et sain, qu'enconbre sui loig d'aus en autre main. Forment m'aidassent, me il ne voien grain; de beles armes sont ore wit et plain, por ce que je sui pris. |

| Contessesu er u(ost)re pris souuerain vos saut et gar cil aqui ieme claim. porce que ie sui pris. |

VI. Contesse suer, vostre pris souverain vos saut et gar cil a qui je me claim por ce que je sui pris. |

| jenedi mie acele de chartain lamere looys. |

VII. Je ne di mie a cel de Chartain la mere Looys. |

|

Ia nus hon pris ne dira adroitement Ce seven bien mi honme et mi baron

Or sai je bien de voir certainement

[N']est pas merveille se j'ai le cuer dolent,

Ce sevent bien angevin et torrain,

Contesse suer, vostre pris souverain

Je ne di mie a cel de Chartain |

Mai nessun prigioniero esprimerà direttamente Ben sanno i miei uomini e i miei baroni,

Ora so con certezza

Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore dolente,

Sanno bene angioini e turrensi,

Sorella Contessa, il vostro mirabile valore

Non mi rivolgo certo a quella di Chartres,

|

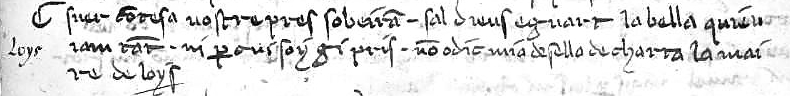

|

Ia nu(n)s hons pris ne dira sa rai |

|

|

son. a droitement se dolante

ment non. mais par esfort

puet il faire chancon. mout

ai amis. mais poure sont li

don. honte iauront se por ma

reanco(n) sui ca .ii. yuers pris.

|

|

|

Ce seuent bien mi home et mi baro(n). ynglois. norma(n)z. poi teuin et gascon. q(ue) ie nai nul si poure co(m)paigno(n). que ie lessais se por auoir en p(ri)son. ie nou di mie por nule retracon car en cor sui pris. Or sai ie bien de uoir certei(n)nement queie ne pris ne ami ne pare(n)t q(ua)nt on me faut por or ne por arge(n)t. mout mest de moi mes plus mest de ma gent. qua pres lor mort aurai rep(ro)chem(en)t. se lon guem(en)t sui p(ri)s. Nest pas m(er) uoille se iai le cuer dola(n)t q(ua)nt mes sires mest ma t(er)re en tor ment. sil li me(m)brast de n(ost)re soi

|

|

rem(en)t. q(ue) nos feismens a(n)dui (com)mu nem(en)t. ie sai de uoir q(ue) ia t(ro)p lon guem(en)t ne seroie ca p(ri)s Ce seuent bien angeuin et torain. cil bacheler qui or sont riche et sain. que(n)combrez sui loi(n)g daus en autre main. form(en)t maides sent. mais il nen oient grain. de beles armes sont ore vuit et plain. por ce q(ue) ie sui pris. Mes compaignons q(ue) iamoi e et que iain. ces de chaeu et ces de percherain. di lor chancon q(i)l ne s(o)nt pas certain conq(ue)s uers aus ne oi faus cuer ne uain. sil me guerroie(n)t il fero(n)t que vilain. tant co(m) ie serai p(ri)s Contesse suer u(ost)re pris so verain vos saut et gart cil a cui ie men clain et por ce sui ie pris. ie ne di mie a cele de char tain la mere loeys. |

| Ia nu(n)s hons pris ne dira sa rai son. a droitement se dolante ment non. mais par esfort puet il faire chancon. mout ai amis. mais poure sont li don. honte iauront se por ma reanco(n) sui ca .ii. yuers pris. |

I. Ia nuns hons pris ne dira sa raison adroitement, se dolantement non; mais par esfort puet il faire chançon. Mout ai amis, mais povre sont li don, honte y auront se, por ma reançon, sui ça deus yvers pris. |

| Ce seuent bien mi home et mi baro(n). ynglois. norma(n)z. poi teuin et gascon. q(ue) ie nai nul si poure co(m)paigno(n). que ie lessais se por auoir en p(ri)son. ie nou di mie por nule retracon car en cor sui pris. |

II. Ce sevent bien mi home et mi baron, ynglois, normanz, poitevin et gascon, que je n'ai nul si povre compaignon que je lessaisse, por avoir, en prison. Je nou di mie por nule retraçon car encor sui pris. |

| Or sai ie bien de uoir certei(n)nement queie ne pris ne ami ne pare(n)t q(ua)nt on me faut por or ne por arge(n)t. mout mest de moi mes plus mest de ma gent. qua pres lor mort aurai rep(ro)chem(en)t. se lon guem(en)t sui p(ri)s. |

III. Or sai je bien de voir certeinnement que je ne pris ne ami ne parent quant on me faut por or ne por argent. Mout m'est de moi, mes plus m'est de ma gent, qu'apres lor mort aurai reprochement, se longuement sui pris. |

| Nest pas m(er) uoille se iai le cuer dola(n)t q(ua)nt mes sires mest ma t(er)re en tor ment. sil li me(m)brast de n(ost)re soi rem(en)t. q(ue) nos feismens a(n)dui (com)mu nem(en)t. ie sai de uoir q(ue) ia t(ro)p lon guem(en)t ne seroie ca p(ri)s |

IV. N'est pas mervoille se j'ai le cuer dolant, quant mes sires mest ma terre en torment; s'il li membrast de nostre soirement, que nos feismes andui communement, je sai de voir que ja trop longuement ne seroie ça pris. |

| Ce seuent bien angeuin et torain. cil bacheler qui or sont riche et sain. que(n)combrez sui loi(n)g daus en autre main. form(en)t maides sent. mais il nen oient grain. de beles armes sont ore vuit et plain. por ce q(ue) ie sui pris. |

V. Ce sevent bien angevin et torain, cil bacheler qui or sont riche et sain, qu'encombrez sui loing d'aus en autre main Forment m'aidessent! Mais il nen oient grain. De beles armes sont ore vuit et plain, por ce que je sui pris. |

| Mes compaignons q(ue) iamoi e et que iain. ces de chaeu et ces de percherain. di lor chancon q(i)l ne s(o)nt pas certain conq(ue)s uers aus ne oi faus cuer ne uain. sil me guerroie(n)t il fero(n)t que vilain. tant co(m) ie serai p(ri)s |

VI. Mes compaignons que j'amoie et que j'ain ces de Chaeu et ces de Percherain, di lor chançon, q'il ne sont pas certain, c'onques vers aus ne oi faus cuer ne vain; s'il me guerroient il feront que vilain, tant com je serai pris. |

| Contesse suer u(ost)re pris so verain vos saut et gart cil a cui ie men clain et por ce sui ie pris. |

VII. Contesse suer, vostre pris soverain vos saut et gart cil a cui je m'en clain et por ce sui je pris. |

| ie ne di mie a cele de char tain la mere loeys. |

VIII. Je ne di mie a cele de Chartain, la mere Loeys. |

|

Ia nuns hons pris ne dira sa raison Ce sevent bien mi home et mi baron,

Or sai je bien de voir certeinnement

N'est pas mervoille se j'ai le cuer dolant,

Ce sevent bien angevin et torain,

Mes compaignons que j'amoie et que j'ain

Contesse suer, vostre pris soverain

Je ne di mie a cele de Chartain, |

Mai nessun prigioniero esprimerà il suo pensiero Ben sanno i miei uomini e i miei baroni,

Ora so con chiarezza

Non c'è da meravigliarsi se ho il cuore dolente,

Sanno bene angioini e turrensi,

Ai miei compagni che amavo e che amo,

Sorella contessa, il vostro mirabile valore

Non mi rivolgo certo a quella di Chartres, |

Vai al manoscritto [23]

|

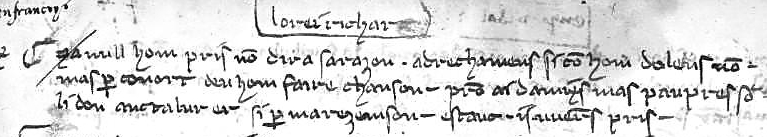

Reis Rizard |

|

Ia nus hom pris non dira sa raison adreitament se com hom dolent non Mas per conort pot il faire chanson Pro adamis mas pouvre son li don Onta iauron se por ma reezon Soisai dos yuer pris Or sachon ben mi hom e mi baron Engles norman pettavin et guascon Qe ge nauoie si poure (com)pagnon Qeu laissasse por auer en preison Ge nol di pas por nulla retraison Mas anqar soi ge pris Tan sai eu de uer certanament Com mort ne pris na amic ne pare(n)t Qant il me laissent p(or)or ni p(or)argent Mal mes de mi mas peiz mes por ma gent Qa pres ma mort nauron rep(ro)zhament Tan longamen soi pris Nom merueill seu ai lo cor dolent Qe messenher met ma terra en torment. Noli menbra del nostre segrament Qe nos feimes andos comunelment Bem sai de uer qe gaire longament Nonserai eu sa pris Mi conpagnon cui iamoi e cui iam Cil de chaill e cil de persarain De lor chanzon qil no(n) sont pas certain Unca uers els non oi cor fals ni uain Sil me guerroient il feron qe uilain Tan com ge soie pris Or sachent ben enieuin e torain Cil bachaliers qi son legier e sain Qen gombre soi e pris en autrui main Il ma iuuassen mas il no ueun grain De belles armes sont era uoit li plain Per zo ge ge soi pris Contessa soir uostre prez sobraun Sal deus e garde cel p(er) cui me clam Et per cui ge soi pris Ge nol di pas por cela de certrain La mere loys |

|

Ia nus hom pris non dira sa raison Or sachon ben, mi hom e mi baron

Tan sai eu de ver certanament

No∙m merveill s'eu ai lo cor dolent,

Mi conpagnon cui j'amoi e cui j'am

Or sachent ben enievin e torain,

Contessa soir, vostre prez sobraun

Ge nol di pas por cela de Certrain |

Mai nessun un prigioniero esprimerà il suo pensiero Ora sappiamo bene, miei uomini e miei baroni,

Vedo con tale certezza

Non mi meraviglio se ho in cuore dolente,

I miei compagni che amavo e che amo

Ora sappiano bene angioini e turrensi,

Sorella contessa, Dio salvi il vostro mirabile valore,

Non lo dico per quella di Chartres, |